解剖は未来の命をつなげる大切な作業。

『月刊!スピリッツ』(小学館)で連載中の人気漫画『へんなものみっけ!』(早良朋)とコラボした企画展「標本づくりの技(ワザ) −職人たちが支える科博−」が9月4日から国立科学博物館(東京・上野)で開催されます。

博物館の“ウラ側”を知れる

ねとらぼ生物部ではそれに合わせて、「国立科学博物館 筑波研究施設」(茨城県つくば市)を取材! 解剖調査の現場に立ち会ったり、大迫力の標本の山々に驚かされたり、実際に施設で研究をしている先生の生きものへの思いに感動したり……。企画展をますます楽しめる、貴重な研究施設の“ウラ側”をお届けします。

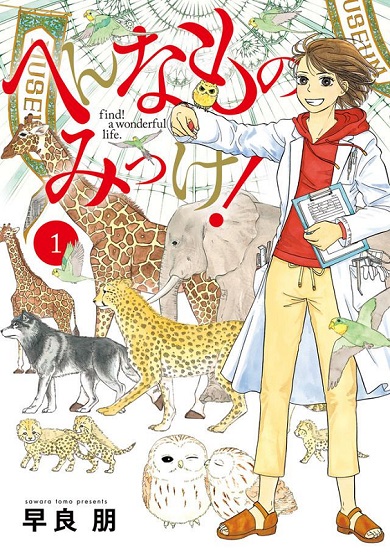

『へんなものみっけ!』(C)早良朋/小学館

漫画『へんなものみっけ!』

市役所から博物館に出向することになった“ごく普通”の主人公、薄井透と、日夜獲物(資料)を求めて海へ山へ飛び出す若き鳥類研究者、清棲あかりを中心に、博物館で働く個性豊かな研究者たちや、博物館の日常を描いた作品。

「標本づくりの技(ワザ) −職人たちが支える科博−」

企画展「標本づくりの技(ワザ) −職人たちが支える科博−」とは

職人たちによって作られた数々の標本や、あまり知られていない標本づくりの「技(ワザ)」、貴重な研究成果など、漫画『へんなものみっけ』でも描かれている“博物館のウラ側”が知れる企画展。自然史や科学技術史研究の中核拠点として、研究施設と標本収蔵施設を置く「筑波研究施設」にいるような臨場感を味わえる。

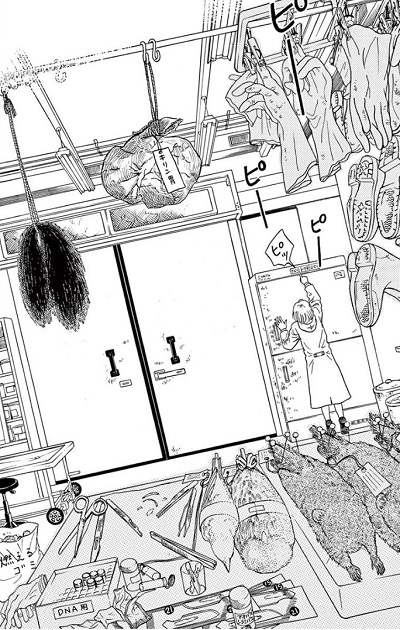

筑波研究施設の作業部屋

博物館に展示される標本は、研究者や職人の手によって作られている……ということは知っているけれど、実際どんな過程を経て作られていくのか、どのような研究に生かされているのかは知らないもの。その中でも“解剖”は生物を「標本化」する上でよく行われる作業で、国立科学博物館で展示されている標本も“解剖”を経て作られるものが多くあります。

今回私たちは、そんな「標本化」のウラ側を見るべく、筑波研究施設の作業部屋でアザラシの解剖に立ち会ってきました。案内をしてくれるのは、国立科学博物館動物研究部脊椎動物研究グループ研究主幹で、海棲哺乳類のストランディング(海棲哺乳類が岸に打ち上げられること)の原因を病気という観点から研究している田島木綿子先生。とっても気さくでチャーミングな方です。

少し薄暗くて不気味

ここが“作業部屋”

漫画の中で描かれていた作業部屋

案内された作業部屋は小さな鳥の標本が積まれた廊下の先にあって、ちょっぴり不気味。見たことのない器具や積み上げられた資料、何げなく置かれたシマウマやマレーバクの毛皮に圧倒されます。

シマウマの毛皮が……

アザラシの解剖

今日ここで解剖調査を行うのは、水族館から引き取った死産とみられるゴマフアザラシ。体は小さく、毛皮はまだ真っ白の状態です。その死体を台の上に置き、体重や体長、眼球の大きさまで細かに計測していく田島先生。肺が膨らんだ形跡があるかを見て、生まれて呼吸をしてから死んだのか、死んだ状態で生まれたのかを確認するなどして、死因を推測していきます。

解剖するゴマフアザラシ(オス) 死産と思われる

細かに計測していく田島先生

記録方法はアナログ。それぞれの動物専用のシートに手書きで記入していく

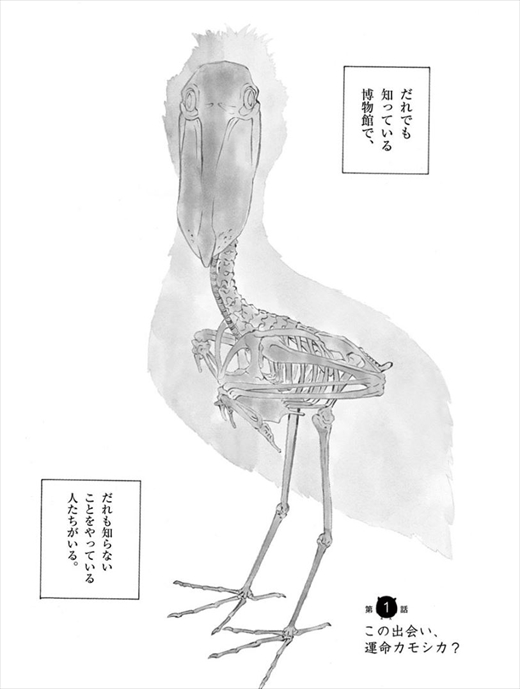

メスを入れられていくアザラシの姿に最初こそは目を背けていたものの、田島先生の手さばきや解説の面白さに前のめりになっていく筆者たち。漫画『へんなものみっけ!』の第1話でも、交通事故で死んだカモシカを手際よく解剖しながら、研究の意義や未来を雄弁する清棲の姿に感銘を受ける薄井のシーンが印象的ですが、筆者たちもまさにその状態です。

きれいに皮を剥がしていく田島先生(※クリックでモザイクが外れます)

初めは目を背けていた筆者たちも気付けば食い入るように様子を見守っていた(※クリックでモザイクが外れます)

死因を推測しながら解剖をしていく田島先生の姿はまるで清棲(作中のキャラ)のようでした

博物館の役割

きれいに皮を剥きながら、アザラシの生態や解剖から剥製までの流れ、実物に忠実で生態を生かした剥製づくりを心掛けていることを語る田島先生。アザラシやクジラなどの海棲哺乳類が私たち人間が保有する臓器と同じ臓器を持っているものの、泳ぐ上で邪魔になってしまうことから睾丸を体内に収納する進化を遂げた、という話に驚いていると「触って確かめてみてごらん、人間と同じだから!」と手袋を渡され睾丸の感触を確かめてみることになりました。同じでした。

科博を支えるもの

中に入っている骨 ラーメン屋さんから漂う匂いに少し似ていた……

作業部屋の近くにある冷凍庫

パンパンなのも同じだった

この他に、肉を煮出して骨から分離するための晒骨器など、普段は見られない博物館のウラ側をたっぷりのぞいた筆者たち。これらの管理は、研究者だけでなく非常勤の職員やボランティア、学生たちによって支えられているものだということを一番伝えたいと田島先生は話してくれました。

解剖は未来の命をつなげる大切な作業(※画像一部加工しています)

100年、200年後に残るかもしれない

動物を「標本化」をする上で欠かせないプロセスの一つである“解剖”は、展示のためだけではなく、未来の命をつなぐ研究に生かされる大切な作業。100年、200年後に残るかもしれないさまざまな標本を作る職人たちの技(ワザ)を垣間見た貴重な時間でした。

試し読み:『へんなものみっけ!』 第1話