「愛する誰かがいなきゃ救われないなんて、そんな残酷な話がありますか」 セクハラ事件からジェンダーの揺らぎに向き合う漫画『女の体をゆるすまで』作者インタビュー(2/3 ページ)

作者の内面に迫る1万字インタビュー。

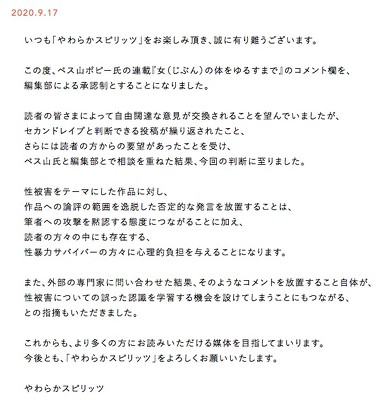

Web漫画のコメント欄を承認制にするということ

――『女の体をゆるすまで』のコメント欄は当初オープンでしたが、セカンドレイプ的なコメントが集まったことで承認制になり、編集部が声明を発表しています。この一件はネット上での性暴力批判の難しさを炙り出すできごとだったと思うのですが、今振り返って、どう思ってらっしゃいますか。

ペス山:極端に俯瞰すれば、コメントを承認制にする、担当さんに頼んで専門家の方に相談した上で声明文を作ってもらうとか、その一連の行動を示すことができてよかった、とは思います。ただこれはあくまで俯瞰した意見で、個人的に見ると……すごく辛かったです。自分の漫画のページに自分でアクセス制限をかけたのは初めてでした。

金城:「『女の体をゆるすまで』じゃなくて『女の体でゆするまで』だろ」というコメントを見て、強い怒りを感じました。この漫画は「女の体」で(セクハラ加害者である)X氏をゆすろうとしている、という意味ですね。人の被害経験を言葉遊びで嘲笑うような姿勢が本当に許せませんでした。そのときに「こんなことを言う人たちの弱い者いじめに付き合う必要はない」と決意して、コメント欄の仕様変更と声明文の作成を決めました。

――あの声明文は本当にしっかりした内容で、読者としても「ひどいコメントにちゃんと対応する編集部がある」ということがすごくうれしかったです。承認制になって以降のコメント欄は、性別違和や性暴力などの性に関する悩みを持っている人たちのサロンとしても機能していたのが印象的でした。ペス山さんは作品に対する反響として、印象深かったものはありますか。

ペス山:コメント欄がサロンのようになってからは、毎回反響を読むのを楽しみにしていましたね。いろんな年齢の人が書いてくれていたのが、特にうれしかったです。

金城:コメントに対する編集部の男性たちの感想にはけっこう驚きましたね……。50代の方の「昔されたセクハラが忘れられず、この漫画を読んであれがどういうことだったかを思い返しています」みたいなコメントについて、男性編集が素直にびっくりしていたんです。「セクハラって、10代とか20代の子が言っているイメージがあった。まさか50代の女の人が苦しんでいるなんて、1回も聞いたことがなかった」って……。

おそらく少なくない数の人が、性被害についてさまざまな人が語っているところや、長い時間をかけて語っているところを見たことがないんだと思うんですね。知らないがゆえに、性暴力の告発に対しても自分の想像の範囲内だけで反発する人がたくさんいた。苦しんでる、傷ついている、トラウマになっているという部分が、全く具体的に想像できていなかったのかなと思いました。

ペス山:そうですね、私もコメント欄について一番印象に残っているのは、その男性の編集さんのエピソードかもしれないです。「ああ、気付くきっかけがないんだろうな」って。「違う」と認識すると、人間ってわりと簡単に思考を切り離せちゃうんです。

私も自分がセクハラを受けるまで、「女の人」と自分は違う生き物だときっぱり思っていたので、本気で「女の人ってセクハラされてもなんとも思わないんだろうな」と信じていましたからね……。

金城:すごく印象的だったのですが、最初の方の打ち合わせで私があることに怒っていたら、ペス山さんに「女の人って怒るんですね。怒ってる女の人初めて見たかもしれないです」って言われたんですよね……。「え、どういう意味?」と思って。漫画の中でペス山さんのお母さんが怒るシーンがありますが、それは「女の人」から除外されていた。

ペス山:そうですね。そこで言った「女」って、すごく曖昧なイメージですよね。ぼんやりした、会ったことも見たこともない存在、みたいな……。

――ペス山さんの漫画やコメントを突きつけられた編集部の男性たちにとっては、一つ「女性」像が具現化するきっかけになったのかもしれないですね。

ペス山:そう思います。きっとシスヘテロ(※)の男性は、私より気付くきっかけがないと思うので、しつこく言っていかないといけないですね。

※シスヘテロ……シスジェンダー(性別違和のない人)かつヘテロセクシュアル(異性愛者)である人のこと。

新人漫画家をどう守るか

――主に金城さんにお伺いしたいのですが、今回の作品で描かれていたのは漫画家の新人育成の場所で起きたハラスメントですよね。今後どう作家さんをハラスメントから守っていくか、編集部として何ができるか、そのあたりはどうお考えでしょうか。

金城:そうですね……すごく考えないといけないことですね……。

もともと漫画は、師弟制度で成り立っていた部分が多くありました。大御所の作家さんが新人を自分の現場に呼んで、そこで漫画の技術を教えながら手伝ってもらって、新人の方も巣立っていく、というサイクルです。漫画の描き方を教えるのは編集にできることではないので、自分の仕事とは一つ切り離して、それぞれの先生にお任せしてしまっています。一方で、今はこのシステムが崩れてきていて、アシスタントに入らなくてもデビューする人はいる。この状況で、編集に何ができるんだろう、というのが、本当に難しいんです。

本当に身近なことからしかできないんですよね。自分の受け持っている新人を、ちょっとでも変な先生のところに紹介しないとか。自分の場合、でしか考えられない……自分と関係がある新人さんはできる限り守ろうと思うけれど……。歯切れが悪くてすみません。

――作家さんの職場には、編集さんはほとんど介入しないのが通例なんでしょうか。

金城:しないと思いますね。こっちは「うちの新人さんを職場で手伝わせてもらえないですか」ってお願いする立場ですから。ただ、その先生がセクハラやパワハラをしているらしい、と直接聞ければ、なんだかんだ理由を言って引き剥がすことは可能です。

なので、被害を避けるためには、まず新人漫画家さんと担当編集が思ったことを言い合える関係でいられるかどうかが重要だと思うんです。立場を超えて、言いたいことが言える関係をお互いが作ろうとしないといけない。でもだからといって、ペス山さんがX氏の職場にアシスタントに行った時に「嫌だったらすぐ編集者に話して辞めればよかったじゃん」と言いたいわけでは絶対にないですが。

――なるほど……。ハラスメントの回避は、編集さんの個人の裁量や、漫画家さんとの個別の関係性に大きく依拠している部分があるんですね。

「女の体」をゆるした後は?

――ペス山さんは「女の体」に蹴りをつけたその次のテーマとして、何か描きたいと思っているものはありますか?

ペス山:まあしばらく生きてみないとわからないんですが(笑)、最近格闘技を見るのにハマってます。

『ボコ恋』を描いていた頃は、格闘技はすごく私の持つマゾヒズムと密接なものだったので、「性的に見てしまう」と思って目を逸らしてきました。でもあるとき、『トランスジェンダーの私がボクサーになるまで』(トーマス・ページ・マクビー著/小林玲子訳、毎日新聞出版)という本をすごく面白く読んだんです。

この本の作者はアメリカのトランス男性なのですが、彼はホルモン投与をする過程で、以前より闘争的な気持ちが高まるという心理的な変化を経験します。その衝動に向き合うために、作者はボクシングをあえてやってみることにする。

この本を読んで、私のマゾヒズムは、私の中の闘争心に近いような気がしたんです。もし自分がホルモン投与を受けることで何か闘争心に目覚めるのだとしたら、今度は自分が脅威的な存在になってしまうのかとか、恐怖も出てきました。その過程で格闘技に関心を抱くようになって、今はやってみたいとも思っています。

――私は「女性」として社会的に規定されている形で生きていると、暴力に対する想像力を社会に奪われているのではないかと感じるんですけど、ペス山さんはそういう感覚ってお持ちですか?

ペス山:……もうちょっと詳しく説明してもらってもいいですか?

――私もペス山さんもプリキュア世代よりもう少し上ですが、子どもの頃見ていたいわゆる女児向けアニメに、攻撃的な女の子が出てきた記憶がないんですよ。悪いものに攻撃はしても、マジカルな暴力しか出てこない。最近も『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒』を見たのですが、男はアメリカ社会では非常にリアリティのある武器としての銃を持って立ち向かってくるのに、女が持っている武器の大部分は野球バットなど、銃には勝てないであろうおもちゃっぽい武器だったり、あるいはスーパーパワーだったりして、「なんだこれは」と思ったんです。女に配られる武器はなぜこんなに虚構性が強いんだろう?というのがずっと疑問でした。

ペス山さんご自身には「女と自分は違う生き物だ」と思って歩んできた時間があるわけですが、その過程で暴力への想像力はどう捉えてきたのでしょうか。

ペス山:それは面白いですね。私は小さいころからマゾヒズムを抱えてきたんですけど、そういえば、ずっとセーラームーンに殴られる想像をしてたんです。でも確かに、セーラームーンは殴ってくれないんですよ! 画面の中のセーラームーンはいつも棒からビームを出している。「いや、殴って?」ってずっと思っていて、自分がセーラームーンに殴られる絵とかを描いていました。すいません、話がずれてる気がするんですけど(笑)。

――いや、わかりますよ!

ペス山:これは不思議ですね。いつしか暴力を振るわれたいと思う対象が男になっていったんですが、なんでだろう? 少年漫画の男はごく簡単に暴力を振るってくれるから、「男は暴力を振るってくれるんだ」と思ったのかもしれないし、社会通念的に暴力は男のものって学んだのかもしれないし、男の方が力が強いから、というのもあるかもしれないし。理由は特定できませんが、私が暴力を振るわれたいと思う対象の性別は男と女だったのが、いつの日かだんだん男になっていったことには、何か原因がありそうですね。

誰かにとっての「ロールモデル」がいる物語を

――話は変わりますが、ペス山さんが影響を受けた作家さんや作品には何がありますか。

ペス山:たくさんありますが、まずは『殺し屋1』(山本英夫著/小学館)ですね。垣原というマゾの組長が出てくるのですが、最初に垣原を見たときは「自分のことが書いてあるのかな……?」と思いました。自分のことが描かれてるだけでこんなにセラピーになるんだ、と思って、何回読んでも本当にうれしかったです。

――「自分のことが描かれているだけでセラピーになる」というのは大事だと思います。『女のからだをゆるすまで』も他の誰かにとっての『殺し屋1』になりうる漫画だと思いますが、自分が思春期に触れる作品の中に自分の背中だと思えるものが見つかるか否かは重要ですよね。

ペス山:私にとっていつも不満だったのが、「男子っぽい女子」キャラクターの描写でした。そのようなキャラクターについて、私はトランスであることで悩んでる姿が見たいんですが、だいたい「本当は女の子っぽい格好がしたいけど自信がなくて男の子の格好をしている女の子」として表現されてしまう。それを見て私はいつも胸が引きちぎられるような思いをしていました。「私はいつ出てくるんだ」と思って。

もちろん「本当は女の子っぽい格好がしたいけど自信がなくて男の子の格好をしている女の子」がいていいんですよ。別にトランスで悩んでいなくてもいい。でも「なぜ男っぽい格好をしてることを誰も肯定してくれないのか」と思うし、私みたいなトランスのキャラクターも登場させてほしかったんです。いろんなキャラクターが必要だし、そして美人に描かなくていい、と思う。等身大の自分に似た誰かって、すごく必要なんです。

それで私は最近、「ル・ポールのドラァグレース」(※)を見てるんですけど……知ってますか?

※ル・ポールのドラァグレース……アメリカのドラァグクイーン界におけるスーパースター、ル・ポールの後継者の座を目指してドラァグクイーンたちが競い合うバラエティー番組。Netflixで配信されている。

――あ、ゴットミク(Gottmik)!

ペス山:そう! ゴットミクはトランス男性のドラァグクイーンですね。「子どもの頃は自分みたいな人がいないことが怖かった」と言っていたのが印象的でした。ゴットミクは「トランス男性だけど自分はそんなにマスキュリンなタイプじゃない、いつ自分みたいなタイプが出てくるんだろう」と思って生きてきた人で、今は自分のような人のロールモデルが一人でもいてほしいと考えて活動してくれてるんですよね。それが泣きそうになるぐらいうれしかったんです。

――ル・ポール自身も以前はトランス差別的な発言があって、当時は本当にひどいなと思ったんですけど、あれからこの番組も変わっていったのかなあと思います。

ペス山:以前の「ドラァグレース」では、トランスだと告白したクイーンはすぐに脱落してましたもんね。昔は「ドラァグはシスゲイだけのもの」という風潮があったけれど、今はシス女性も、トランス男性もトランス女性も女装しますから、時代が変わった感じがします。

――まだまだ列島社会には浸透していませんが、トランス差別言説としての「Sex is real」に対するカウンターや、身体を規定するのはあくまでも言葉である、という考え方が広がっていってほしいなと思います。また、ペス山さんも一人の表現者として、ロールモデルとして公に立っているわけですよね。それを背負わせる人が一人二人ではおかしいので、「ただそこにいるだけのトランス」を描く作品がもっと出てきて欲しいな、と強く思います。

ペス山:それはすごく思います……。なんか、子どもの頃はこんなことになるとは全然思わなかったですね。もっと楽に生きられるかと思った、本当に(笑)。

――楽、じゃない、ですね。

ペス山:そうですね。高校ぐらいまではファンタジー漫画とかを描いてたんですけど、自分の問題の方が巨大すぎるから、自分のことを描かざるを得なくなってきた。

――トランスの物語、クィアの物語は世の中にもっともっと必要で、ペス山さんの作品はきっと、物語に居場所のない誰かにとって救いになる存在だと思います。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.