藤井聡太は14歳で棋士となり、プロとして大人達と戦っている。加藤一二三、谷川浩司、羽生善治、渡辺明も中学生でプロとなり棋歴を積み上げてきた。ある意味、将棋史は天才少年達が作り上げてきたものと言って間違いはないだろう。

私が将棋の天才少年と聞いて思い出し、胸を熱くするのは「大橋宗銀」と「伊藤印達」という二人の少年である。今からおよそ300年前の江戸の世を生きた少年達だ。

- 連載:「15年後の感想戦」

少年たちの「五十七番勝負」

私が二人のことを知ったのは、高校生の時のことだった。地元の図書館で『日本将棋大系3 五代大橋宗桂・宗銀=印達』(加藤治郎/筑摩書房)を手に取った時のことである。

宗銀と印達は、それぞれ世襲の将棋家元である大橋本家、伊藤家の代表として「宗銀・印達五十七番勝負」を戦ったことで有名だ。この勝負はあしかけ三年で行われたが、それでも五十七局というのは異様な数字である。羽生善治・谷川浩司の100番勝負ですら約14年の歳月がかかった。勝負の始まりの時点で、宗銀は16歳、印達は12歳という若さだった。

宗銀・印達戦に関して、最近次のようなツイートが話題になった。

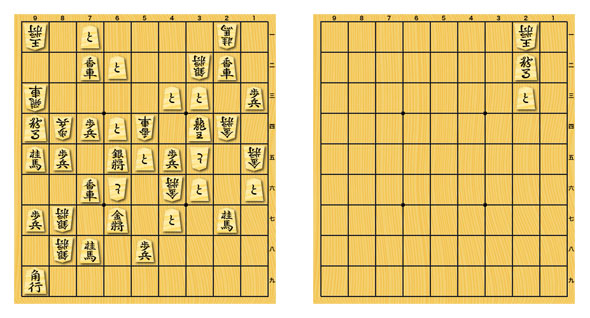

2017年10月28日第三十期竜王戦第2局・渡辺明―羽生善治で現れた序盤の局面が、1709年11月1日の大橋宗銀―伊藤印達とほぼ同一だったのである。

もちろん、同じ局面でも現代と江戸時代では狙いや含みが異なるので、手ばなしに宗銀と印達を褒めるわけにはいかない。それでもこのような偶然の符合は人を謙虚にさせる力がある。

日本将棋大系において解説の名棋士・加藤治郎は二人の序盤を「少年、未だ兵法を知らず」と評した。「飛車先交換即有利」なので、先手の宗銀が優勢であると書いた。確かに昭和の常識ではその通りであり、加藤に非はない。

しかし、コンピュータ将棋が見出した現代の序盤常識によって、「飛車先交換をされてもそこまで痛くない」と考えられるようになってきている。昭和の常識では、宗銀・印達の指し手は未熟に映るのだが、現代の視点ではそう不自然に映らない。その時代の常識で過去を批判すると、全く同じ方法で未来から復讐されることがある。

二人の将棋を並べた印象では、年少の印達のほうが老獪で実戦的な指しまわしをしている。年上の宗銀のほうが奔放で粗さが目立つ。普通は逆になりそうなところが、この二人の面白いところだ。

二人の将棋が単なる親善試合ではなかったことの傍証として、勝負の形式が「指し込み制」であったことが挙げられる。指し込みというのは、勝てば勝つほどに、相手にハンデを与えていく勝負の形式だ。局を重ねるほどに、二人の力量、才能の差が残酷なまでにあらわれてしまうのである。大きな差を付けられてしまうことは恥であった。

五十七番勝負は、年少の印達の「36勝21敗」で幕を閉じる。最終的に印達は、宗銀を「定角落ち」まで指し込んだ。相手の心を折るには十分な程の圧勝であった。ここまで如実に才能の差を見せつけられた年上の宗銀の内心はいかほどのものであったろうか。想像するだに胸が苦しくなってくる。

続くものと残るもの

これだけの名勝負を繰り広げた宗銀と印達の将棋史上での扱いはどのようになっているかというと、正直そう大きくはない。それにはいくつかの理由がある。

印達は15歳で亡くなり、宗銀も後を追うようにして20歳でこの世を去った。結核が原因とも言われているし、苛烈な五十七番勝負が二人の命を削ったとも言われている。二人とも名人になることはできなかった。将棋家はひと時に二人の天才少年を失った。

それではその後、江戸の将棋界に暗黒時代が訪れたのか――というと史実はその逆であった。

二人の死後、将棋界は黄金時代を迎えるのである。印達の弟達、伊藤宗看と伊藤看寿が登場したのだ。二人が作った詰将棋集『将棋無双』と『将棋図巧』は、将棋の始まりから現代までを通してみても歴史的記念碑と位置付けることができる芸術品だ。世界史的にみても、これだけの芸術性と複雑性を持ったパズル作品は同時代に存在しないだろう。宗看と看寿はあまりに偉大であった。

宗銀、印達の二人の天才少年は黄金の夜明けを見ることなく、時代の泡沫(うたかた)と消えた。

私が二作目の小説『サラは銀の涙を探しに』を出してから、編集者に書く書くと言いながら延々と書けないでいたのが、この宗銀と印達の物語である。現在、ようやく半分程度筆が進んだ。売れるための変な工夫などせず、二人の心の動きを細やかに描けばよいだけなのだ。今までの荒みきった心では書けないものだったのだ。背筋を伸ばして書かなければならない物語というのは存在する。

棋士は死んでも棋譜は残る。人は死んでも生きざまは残り続ける。消えてしまったことは小説家が想像する。

- 連載:「15年後の感想戦」

関連記事

藤井聡太五段を見たときに感じる「口の奥の苦み」――プロ棋士を目指した“元奨”作家が振り返る「機会の窓」

藤井聡太五段を見たときに感じる「口の奥の苦み」――プロ棋士を目指した“元奨”作家が振り返る「機会の窓」

かつて、同じ夢を見ていた。 「あの時負けていれば」――人生を賭けた一局、夢が終わった後に続くもの

「あの時負けていれば」――人生を賭けた一局、夢が終わった後に続くもの

人生にイフはない。ただ問うことだけが許される。 人間VSコンピュータオセロ 衝撃の6戦全敗から20年、元世界チャンピオン村上健さんに聞いた「負けた後に見えてきたもの」

人間VSコンピュータオセロ 衝撃の6戦全敗から20年、元世界チャンピオン村上健さんに聞いた「負けた後に見えてきたもの」

20年前。歴史を変えたAIとの戦いに、1人の日本人チャンピオンが挑んでいた。 共に電王戦出場、世界最強の“同僚”――コンピュータ将棋ソフト開発者 一丸貴則さん・山本一成さん(前編)

共に電王戦出場、世界最強の“同僚”――コンピュータ将棋ソフト開発者 一丸貴則さん・山本一成さん(前編)

人間のプロ棋士とコンピュータソフトが対戦した「将棋電王戦」。「人間 vs. コンピュータ」という構図で語られがちなこの戦いは、プロ棋士と将棋ソフト開発者という「人間 vs. 人間」の戦いでもあった。 “敵”が“先生”になる日――コンピュータ将棋ソフト開発者 一丸貴則さん・山本一成さん(後編)

“敵”が“先生”になる日――コンピュータ将棋ソフト開発者 一丸貴則さん・山本一成さん(後編)

人間のプロ棋士とコンピュータソフトが戦った「将棋電王戦」。2人のソフト開発者はどんなことを考えて対局当日に臨み、そしてその結果に何を感じたのか。今後の人間とコンピュータとの関わり方についても考える。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.