事後分析:「ワンダと巨像」における情緒的キャラクターコントロール:Game Developers Conference 2006(1/2 ページ)

「ワンダの巨像」(英題:「Shadow of the Colossus」)の開発チームは、本作を形成するゲームデザインの特徴を挙げ、それに伴い開発現場でどのような作業分担が行われたのかをGDC 2006においてセッションを行った。開発者の視点から哲学的かつ感覚的に取り組んだ経緯を振り返る。

プログラマーとしての存在理由を知る

「ワンダと巨像」が「Game Developers Choice Awards」で5冠制覇した同日の現地時間22日、米国サンノゼで開催されているゲーム開発者を対象とした「Game Developers Conference 2006」(以下、GDC 2006)にて、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)より発売済みのプレイステーション 2用ソフト「ワンダと巨像」の開発チームによるパネルディスカッションが行われた。

このセッションでは、「ICO」を開発したチームが本作を製作するにあたって特徴的だったと思われる状況を事後分析ものであり、リードプログラマーの杉山一氏とリードゲームデザイナーの細野純一氏、そしてアニメーターの田中政伸氏と福山敦子氏が登壇。本作プロデューサーの海道賢仁氏とディレクターの上田文人氏に見守られながらのパネルディスカッションが展開された。

「ワンダと巨像」といえば、独特で絶妙なバランスで構築された世界観を背景に、さまざまな技術的挑戦が施された意欲作。キャラクターと16体の巨像にまつわる技術的挑戦は、簡単に見えてアート、キャラクター、そして衝突システムの開発と、見た目ほど簡単なものではなかったと語る。今回はそれらの開発事例を挙げての哲学的アプローチを試みるとのこと。開発に携わることで、どのように開発環境が変化し、独自なものへと構築されていったのか、それがどのように自分の分野に影響を与えたのかが挙げられた。

冒頭、杉山氏は過去数タイトル担当してきた中でも、本作は特殊な制作環境にあったと切り出す。それというのも表現の質の追求が、極めて優先順位が高いというのだ。通常、コスト面から切り捨てられるであろう箇所でも容認してくれる開発環境――。杉山氏がこの開発チームにいる存在理由を嫌がおうにも考えさせられる挑戦が、ふんだんに組み込まれているのだとか。通常は既存のシステムを活用するものを、本作チームはあえて使わないスタンスを選択する。それらの挑戦はプログラマーとしてのモチベーションを上げさせるひとつの要因になっていたと振り返る。

杉山氏自身、具体的に例を挙げ、“変形コリジョン”においての事例を説明する。これは、動いている巨像に登るために開発されたシステムなのだが、このような本来ならばプログラマーが嫌がる面倒なことでも、それを処理することができれば自分のアドバンテージにつながるのではないかと考えられたそうだ。こう考えることでプログラマーおよびプログラマー以外の能力や引き出しが必要とされ、成功した時にはチームとしての存在意義と成り得るのだと思うようになったのだとか。それは「ICO」で言うところの“手つなぎ”やヒロインの“AI制御”でも同様だったとのこと。

こういった考え方は、プログラマー以外のセクションにも適用されていた。プログラマーが“ある”システムを作ったとしても、クオリティーアップのためにゲームデザイナーやアニメーターに託される場面も多々あったと明かす。クオリティーアップに関わることをパラメーター化する――つまり、データコントロールをプログラマーの以外のところに置くことで、作品のクオリティーアップが循環していったというのだ。その際、ディレクターもゲーム上、不自然なものを排除(クオリティーアップ)しようと積極的に追求していったのは言うまでもない。

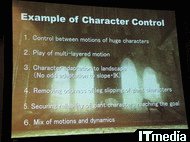

これは、以下の6つのキャラクター制御に関する例で説明すると理解できる。

- 1:大型キャラクターのモーション制御

- 2:マルチレイヤーのモーション再生

- 3:キャラクターの地形適合

- 4:足のすべりの解決

- 5:大型キャラクターの移動到達性の確保

- 6:モーションとダイナミックスの融合

どのようにモーションのデータをつなぎ、操作性と美しく再生できるかを両立させること。本作チームでは概ね、これらの仕事はアニメーターやゲームデザイナーのものとなっている。プログラマーは、必要な“制御の命令”、“制御のパターン”、“制御の禁止フレーム”、“制御の互換フレーム”の指定ができる環境を構築できれば、あとは極力関与しない状況にしていたそうだ。杉山氏は、上記の1つ目に挙げた「大型キャラクターのモーション制御」にそれは顕著に現れていると話し出す。

プレーヤーのリアクションのダイナミックス計算というのは、ほぼアニメーターが手でつけた巨像に対するリアクションだった。実はこれが非常に困る状況に陥る要因となるらしい。アニメーターは、得てして物理法則どおりにアニメーションをつけないことがあるからだ。

動きを印象的にしようとするのが仕事のため当然とも言えるが、このような状況で挙動を違和感なく見せるには、アニメーターやゲームデザイナーに早い段階ですべてを委ねる必要がある。とはいえ、プレーヤーにとって床となる巨像が、異常な速度や急加速をしないよう、最低限プログラマーからの注意を受けてのこと。

2つ目の「マルチレイヤーのモーション再生」においても、巨像の動きや馬の挙動に合わせて体重移動する(主人公はこれらの挙動に12レイヤーを必要としていた)処理は、アニメーターやゲームデザイナーの仕事となった。このような取り組みは随所に見られるようになっていく。

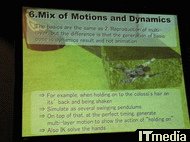

6つ目の「モーションとダイナミックスの融合」の説明では、ワンダが巨像の背中につかまり振り落とされそうになる場面での、キャラクターの挙動について言及。身体を複数個つながった振り子と見立ててシミュレーションを行い、その上に適切なタイミングでマルチレイヤーのモーションを再生している。簡単に見えて試行錯誤を繰り返してあの世界観は産まれていったのだ

6つ目の「モーションとダイナミックスの融合」の説明では、ワンダが巨像の背中につかまり振り落とされそうになる場面での、キャラクターの挙動について言及。身体を複数個つながった振り子と見立ててシミュレーションを行い、その上に適切なタイミングでマルチレイヤーのモーションを再生している。簡単に見えて試行錯誤を繰り返してあの世界観は産まれていったのだ2〜4足歩行のキャラクターが複雑な地形に置かれた際、どのような姿勢をするかという「キャラクターの地形適合」も、アニメーターに姿勢をアレンジしてもらうよう、比較的数字に強い人間に計算式を入れてもらい実現した。ある特定の場所に置かれたキャラクターが、どのような姿勢になればいいかを知っているのは、プログラマーではなくアニメーターだろうという考えからだ。これは巨像の足のすべりにも適用されており、アニメーターからの情報で算出している。小さいキャラならばそれでも問題はなかったのだが、本作では巨像が画面いっぱいに登場するゲームのため、複雑な処理をアニメーターへお願いすることになったのだそうだ。

巨大ゆえの問題はこれだけではない。巨像が極めて小さい台に足をかける行動を成立させるために、かなり面倒な巨像をその場所へ導く方程式を解いてあげて、そこへ数字を入れてこみ解決せざるを得なかったと明かす。それくらいアニメーターの作った素材とゲーム性の両立を大事にしたのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.