綺麗であることは、彼女にとって、同時に呪いを意味していた。

INDEX

過去を振り返る、

或いは時間を遡ると云う行為に対して

「弱い」とか「後ろ向きだ」とか野次を飛ばす人間が

意外と多いこの世の中だが、

しかしその誘惑には誰一人として逆らえない。

『フリッカー式』の冒頭で、

三島由紀夫賞最年少受賞者の佐藤友哉は、

十代の終わりをそんな風に表現したが、

十代の終わりが世界の終わりだと信じられるほど、

いまの私は楽観主義者ではなくなっていた。

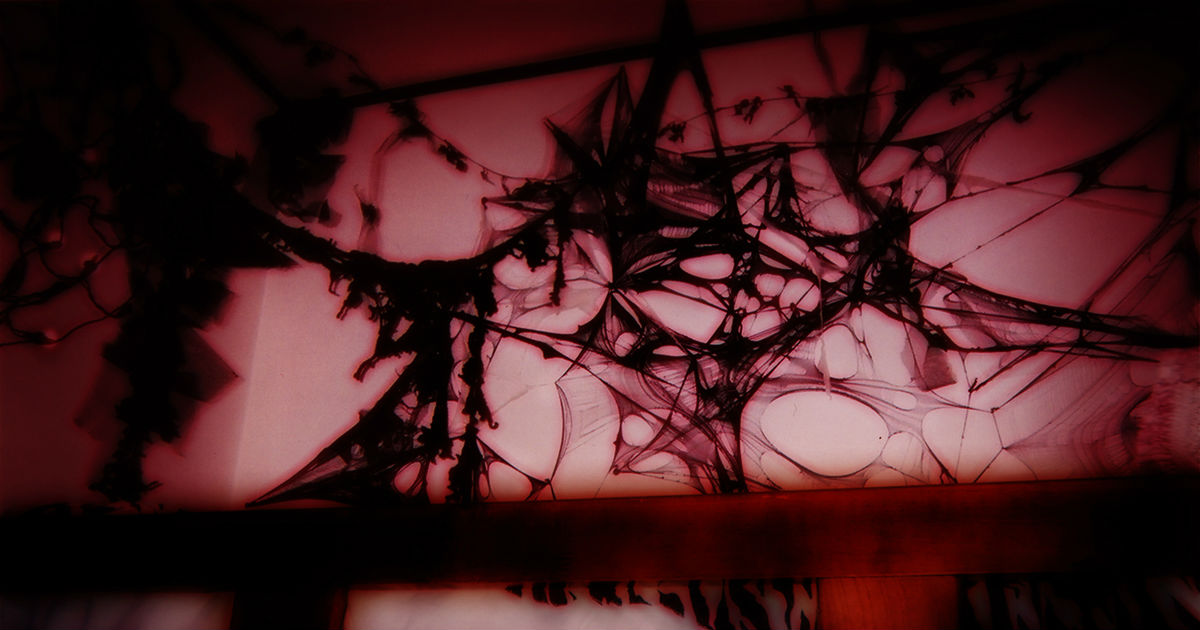

小説を書くという行為は、

ゆるやかな致死性の高い毒におかされていく、

ガソリンのようだ。

永久機関のように走り続け、

だんだんいろいろな場所が死んでいく。

「絶望してる?」

自分に問いかけるように、彼女に聞いた。

「してないよ」

そんな答えが、鏡越しに返ってきた。

「それが私だから。ゴミが私だから」

本が好きだった彼女は、

きっと私のことを小説にしてね。と言っていた。

残念ながら、その約束は、十分には果たせそうにない。

彼女の存在を完全なものとして書くには、

あまりに私の心は脆弱であり、

あまりにその記憶は生々しい。

私は、

誰でもできるバイトをクビになったり、

警察とかけごっこをしたり、

いろいろなことがありながらも書き続け、

いまの出版社の重役となっている、

その界隈では有名な編集者から連絡をもらった。

そうして周辺の交友関係を清算し、

徹夜で改稿に改稿を重ね、

ようやく完成した受賞作を、

ピザの配達よろしく届けたところ、

彼女は首をグチャグチャに切ってしまった。

自殺警備員が笑っている。

自殺警備員が新小岩駅で笑っている。

だがその微笑みは完璧に正しい。

彼らが笑うことができるのは、

その心が、十全たる機能を発揮しているからに、

他ならない。

いまの私にはそれが分かる。

1 東大ラノベ作家と呼ばれる悲劇

作家志望者が、作家になる瞬間というのは、

蛇が脱皮するようなものである。

世界の見え方が変わり、

万能の道具を手にしたかのような錯覚に陥る。

そして、それゆえに危うい。

万能の道具に思われたものが、

殺傷力の高い凶器でもあると気付いた頃には――、

私は人生で取り返せる大半のものを手放していた。

東大ラノベ作家の悲劇。

退路を断ち、

交友関係も断って、

学友たちが格差社会のエリートとして、

年収1500万円を二十代で突破して、

コンサルやコメンテーターや大学の准教授として、

次々に出世していくのを間近に眺めながら、

ボツ原稿を書き続ける日々が続いた。

私は川端康成が好きで、

三島由紀夫が好きで、

中上健次が好きで、

横光利一が好きで、

舞城王太郎が好きで、

作家としての彼らの矜持と、

異化作用の強い文体に惹かれる。

私の処女作は、文学とエンタメのハイブリッドを

標榜するレーベルで刊行された。

正直、ライトノベルは素晴らしいものだとは思う――。

時代の先端を行く想像力は、現状、文学の中心とされるものよりは、

その周縁――ライトノベル的な場所から、生まれているように、

贔屓目無しに思う。

しかし、私はライトノベルを書いているつもりは微塵もないのだ。

そんな単語で嘲笑されたり、揶揄されたりするいわれは欠片もないのだ。

無自覚に、自分のあずかり知らぬところで、

間違ってカテゴライズされることは、悲劇なのだ。

東大ラノベ作家の悲劇。

作者に、ライトノベルを書いているつもりは微塵もないのに、

そんな風に呼ばれてしまう、男の悲劇。

うん。どうでもいい。

私の話なんてどうでもいいのだ。

慧眼な読者にあっては、この個人的な物語が、

登場人物を巧妙に配置した、メタフォリカルなものに

過ぎないことに気付くであろう。

徹頭徹尾実話をもとにした、

フィクションだと気付くであろう――。

いや。いや。いや。

フィクションであってほしい。

非現実であってほしい。

「ゴッ」

列車が轟音と共に通過する。

成田エクスプレスが快速列車を一瞬で追い抜く。

私は、とある悲劇的な事情で手に入れた小金を使い切るべく、

快適なグリーン車に乗りながら、ビールを片手に、

駅のホームを眺めていた。

天井には、青過ぎる光がこぼれている。

鉄柱の四方には、なぜかチープな鏡がくくりつけられている。

待機中の座面シートが、ホームを直視することを拒むかのように、一斉に前方を向いている。

工事中の看板には、カンガルーやたぬきやキリンなど、

異様に子どもっぽい動物の絵柄が並んでいる。

新小岩駅は自殺の名所として知られる。

2 透きとおるほど白いピンク色の乳首

初対面の印象は、良くも悪くもない。

当時、私は店にいたS……に、

密かに憧れを抱いていた。

彼女が数年後、

名古屋のデリバリーヘルスで働いていると

人づてに聞いた時、

とても不思議な気分になったのを覚えている。

ああ、またか、という微妙な既視感と、

なぜか安心できる、異様な共感。

そのSが、勤務終了後に、

銃撃事件のあったパリジェンヌの前で、

目を見開きながら化粧直しに励んでいるその隣で、

退屈そうに座っていた、ジャージ姿の女。

それが彼女だった。

きらびやかに着飾ったSの脇で、

キャップを被ってたばこを吸っていた彼女は、

初対面の私にこう言った。

「おまえ。馬鹿か?」

低い声だった。意志の力を感じさせた。

「買いすぎだろ」

私の両手には、大量のケーキやサラダや食い物が装備されていた。

全て、店のチーフに買ってもらったものである。

(従業員が辞めないようにするための、恩義爆弾である)

「食べますか?」

「いらねーよ」笑顔で拒絶された。

「どこ行くんですか?」

「店」

「何の?」

彼女は答えなかった。

私は適当に会話を打ち切り、

店の裏のチャリ置き場に行くと、自転車にまたがった。

黒のミニバイク風の、車体が軽すぎて雨の日にはスリップする、

死と隣り合わせの自転車である。

去り際に、私は、彼女に一礼した。

「おう」

彼女は手を振っていた。

私は、なぜそうしたのだろう?

動物的な本能が、そうさせたのだろうか。

それは人間的魅力――或いは人間的な破壊力で、

自分を上回る存在を相手にした時にだけ、

条件反射的に発動される、

そんな感じの礼だった。

彼女は、実に堂々としていたし、

確実に二十代の前半を超えているだろうと思える容姿であり、

何より、歌舞伎町という場所に不思議なほど馴染んでいた。

自分には決して手に入らない高嶺の花、

一生縁のない人種だと思った。

まさか偽造保険証を使って働いている、

十七歳の少女だとは思わなかった。

5年後、彼女が池袋のホテルで裸になって、

心から恥ずかしそうにその白い素肌をさらした時、

不思議な気持ちになったのを覚えている。

私は勃起しなかった。