原作と違う「男性の書き方」と「結末」 「82年生まれ、キム・ジヨン」に複雑な思いを抱いた話

韓国ベストセラーの映画化を漫画でレビュー。

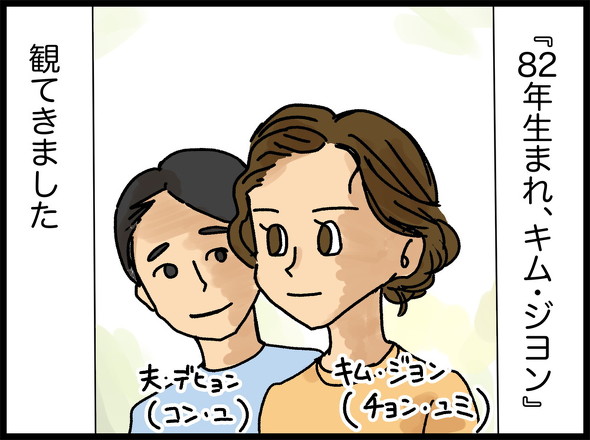

映画『82年生まれ、キム・ジヨン』を観てきました。韓国でベストセラーとなった小説の映画化です。日本でも発売され、大きな話題を呼びました。韓国の大ヒットゾンビ映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』でも共演した、チョン・ユミとコン・ユが夫婦役として共演しています。

韓国の差別構造を描き切った原作

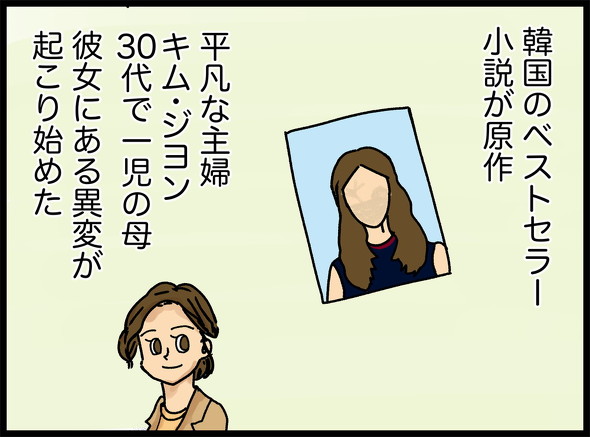

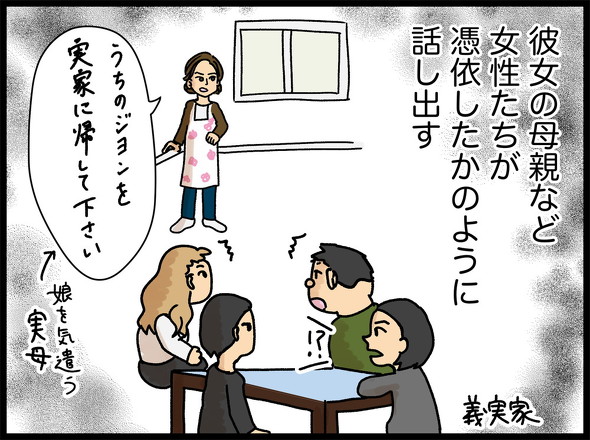

ソウルで暮らすキム・ジヨンは幼い娘を育てる専業主婦。平凡な生活を送っていたはずが、自らの母親が憑依したかのように話すようになります。しかも本人はそのことを全く覚えていません。精神科を受診することになった彼女は、自らの半生を振り返っていく。それは、彼女が受けてきた数々の女性差別の記憶でした。

家庭内での男児優遇や、日常での性暴力、就職時も不利で、職場でも出世するのは男性。淡々と描かれる様々な差別は、決して特殊なものではなく、女性なら誰でも受けてきたものです。それらはあまりにも当たり前に存在し、受け入れて当然のことだと思わされてきました。当たり前だからこそ、「女性差別がある」ことは見えないものとされてきました。このような女性の現状を映像で可視化したことに本作の価値があります。

原作では、キム・ジヨンが精神科を受診した際のカルテの形で彼女の人生を振り返る形式で、その斬新な語り口が話題を呼びました。他にも画期的なところは、女性たちの名前はしっかり記されるのに対し、男性の登場人物の名前は一切明記されません。これは、女性が「娘」「妻」「母」という属性に押し込められ、名前を奪われている現状を反転させたものだと考えられます。

さらに、キム・ジヨンが誰にも理解されず閉塞感のなかに閉じ込められたままという原作の結末は、個人の努力や能力ではどうしようもない女性差別を露呈させました。彼女はその時々で最善の努力をしてきたはずなのに、どうにもならなかった。それは、彼女自身の問題ではなく、社会が悪いから。報われない結末を描くことによって、女性たちが置かれている現状も、彼女たちのせいではなく、女性差別がいまだ根強い社会の構造が問題なのだということを描き切りました。

原作と変わった映画の結末

しかし映画では、主人公が自らの経験をもとに小説家となり、自分の名前を取り戻して生き生きと暮らしていく結末になっています。女性たちは男社会における差別に苦しんでいるというのに、個人の能力で問題を解決する様子を描いてしまったら、社会の問題であるはずのものが個人の問題にされてしまいかねません。

家族どうしで思い合う場面は確かに感動的ではありますが、キム・ジヨンではなくキム家の物語になったことで、結局社会の課題を問う話ではなく、家族の自助でどうにかする話になってしまったような印象もあります。日本で「大丈夫、あなたは一人じゃない」というキャッチコピーが公開されたとき、「キム・ジヨンはそういう話ではない」と炎上しましたが、蓋(ふた)を開けてみれば、家族の絆が強調された本作にはぴったりな文言でした。

原作にあった男社会への告発という側面は、映画の他の描写でも曖昧にされています。例えば、子ども連れでカフェに入ったキム・ジヨンが、会社員の男性達から「旦那の稼ぎで暮らしている気楽なママ虫(専業主婦に対する蔑称)」と侮辱されるシーンがあります。原作では加害者は男だけでしたが、映画では若い女性も加害に加わっています。

原作では、女性の置かれている理不尽な現状だけでなく、女性どうしの連帯が描かれていたからこそ、この本を読んだ韓国の女性たちが「#MeToo」で連携できたのではないでしょうか。なのに女性を加害側に置くのは、男性への告発という側面をぼかすための配慮ではないかと邪推してしまいます。

「男の人への配慮」は必要だったのか

こうした「男の人にも受け入れてもらえるように」という配慮は、本作の随所に配置されています。原作では、苦しむキム・ジヨンに対し、何の理解も示さなかった夫や父親、弟といった男性たちが、映画では彼女のことを心配し、理解しようと奮闘する様子が描かれています。

自分の娘よりも弟のことを気にかけていた父親も、育児休暇を取得するなど、キム・ジヨンの病気をきっかけに変わろうとします。けれども、男性たちのこのような気遣いは、どれもどこか的外れに描かれます。病気で苦しむ、本来ケアされる側であるはずの妻の前で号泣する夫。ペットボトルの蓋を開けてあげることが優しさだと思っている弟。娘の好物を把握せずに贈り物をする父親――誰も、事の本質を理解できていません。これって、無力感や絶望感が増すことなのですが、映画の中ではそんな彼らの様子を「不器用ながらも頑張る男性たち」として感動的に描いています。

これってちょっと、男性に対しても失礼ではないでしょうか。“男性は本質的にはわかっていなくて不器用だけど、それを受け止める女性”という描き方は、一見すると男性に優しいように思えるけど、その実、男性を女性と対等な存在に見ることを諦めています。

この映画を映画館で観ようとする男性は、女性差別に向き合おうとしているはずです。なのに、こういう風に「男の人はわかってないけど頑張ってる」というメッセージを発するのは、不誠実ではないかと思います。「男性にも受け入れられやすいように」という配慮であると感じましたが、その配慮って本当に必要なのでしょうか。その配慮は、性別問わず今の男性中心社会に疑問を持ち理解しようと思う人への裏切りではないでしょうか。

見たかった「平凡な人間の物語」

前半部分で女性の置かれている現状をリアルに描いてきたからこそ、終盤の非現実的な解決策にはちぐはぐな印象を受けました。

映画の結末では、八方塞がりになったキム・ジヨンは、自身のつらい体験をもとに私小説を書いて自分を取り戻します。平凡な女性だったはずのキム・ジヨンが小説家になるのはあまり現実味がありません。カフェで「ママ虫」と罵ってきた相手に言い返す場面もありましたが、一人でいるときならまだしも、小さい子を抱えた状態でヤバい相手に言い返して子どもに危害を加えられたらと思うと、そんなこと実行できません。そういう現実がめちゃくちゃ悔しいのに、非現実的な方法を解決策として提示されても、正直どっちらけです。

監督はインタビューでは、自身も子育て中は仕事ができず、社会から取り残されたようだったと振り返り、「私もキム・ジヨンでした」と述懐しています。あの結末は、熱さが喉元を過ぎた監督からの、自分より下の世代に向けての前向きなメッセージなのでしょう。しかし、今まさに子育て中かつ定職についてない女性の私としては、「そんな非現実的な解決策を提案されても……!」と絶望感が増すばかりでした。

「実は作中の物語は主人公が書いた小説だった」という結末は、前回レビューを書いた『ストーリー・オブ・マイライフ 私の若草物語』と同じです。19世紀には、女性が自分の物語を描くことは画期的であったでしょう。しかし、それから150年経った今になってもまだ、女性にはその選択肢しかないの? と絶望した次第であります。

映画を製作するのは創作者なので、創作によって自己や社会を変えるという物語になるのは当然の帰結かもしれません。しかし、世の中は創作者ばかりではないのです。平凡な人間の物語が観たいなぁ……と途方に暮れてしまいました(キム・ジヨンも平凡っていう設定のはずなんですけどね)。

関連記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.