人間のプロ棋士とコンピュータソフトが戦った「将棋電王戦」。2人のソフト開発者はどんなことを考えて対局当日に臨み、そしてその結果に何を感じたのか。今後の人間とコンピュータとの関わり方についても考える。

INDEX

将棋電王戦に出場したコンピュータソフト「ツツカナ」の開発者である一丸貴則さんと、同じく「Ponanza」の開発者である山本一成さん。記事前編では2人に将棋ソフト開発を志すに至ったきっかけについて話を聞いた。

後編では、そんな2人が体験した電王戦での出来事と、そこから見えてきたコンピュータ将棋の現実と課題、そして未来への展望について語ってもらった。

→共に電王戦出場、世界最強の“同僚”――コンピュータ将棋ソフト開発者 一丸貴則さん・山本一成さん(前編)

歴史が変わった日

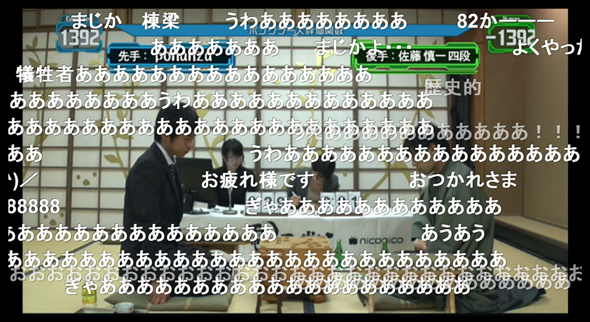

2013年3月30日。この日は今後将棋の歴史を語る上で、避けては通れない一日となった。第2回電王戦第2局、佐藤慎一四段 vs. Ponanza戦。Ponanzaの先手で始まったこの一局は、微妙に揺れ動く形勢の中、佐藤四段やや優勢と思われる局面で終盤に入る。しばらくはねじり合い※の熱戦が続いたものの、中終盤に圧倒的な実力を見せるコンピュータ将棋の特性を存分に発揮して、最後はPonanzaが剛腕で押し切った。公式の場で、現役のプロ棋士がコンピュータに初めて屈した瞬間だった。

※中終盤の形勢が難しい局面で、お互いが主張を譲らずに均衡を保った戦いを続けること

続く第3局では、5人のプロ棋士中最も勝算が高いと見られていた船江恒平五段相手に、ツツカナが逆転に次ぐ逆転の末、勝利。その後の第4局、第5局でもプロ棋士側は勝ち星をあげられず、コンピュータ側が通算で3勝1敗1分の成績となり勝ち越しを決めた。

プロ棋士側に雪辱の掛かった翌年の第3回電王戦の結果は、既報の通り。対戦相手へのソフトの事前提出を必須化し、提出後はソフトのバージョンアップを不可とするなど、第2回よりも人間寄りと言われるルールに変更して臨んだが、結果はコンピュータ側の4勝1敗と昨年を上回る結果となった。ツツカナとPonanzaは第3回では副将と大将として登場し、前回に続いて勝利を収めた。

当事者として参加した一丸さんと山本さんにとって、第2回と第3回電王戦はそれぞれどんな意味合いを持った戦いだったのか。

第2回電王戦結果

| 局 | 対局日 | プロ棋士名 | ソフト名/開発者名 | 勝者 |

| 第1局 | 2013年3月23日 | ○阿部光瑠四段 | ●習甦/竹内章 | 阿部光瑠四段 |

| 第2局 | 2013年3月30日 | ●佐藤慎一四段 | ○Ponanza/山本一成 | Ponanza |

| 第3局 | 2013年4月6日 | ●船江恒平五段 | ○ツツカナ/一丸貴則 | ツツカナ |

| 第4局 | 2013年4月13日 | △塚田泰明九段 | △Puella α/伊藤英紀 | 持将棋(引き分け) |

| 第5局 | 2013年4月20日 | ●三浦弘行八段 | ○GPS将棋/田中哲朗・森脇大悟 | GPS将棋 |

第3回電王戦結果

| 局 | 対局日 | プロ棋士名 | ソフト名/開発者名 | 勝者 |

| 第1局 | 2014年3月15日 | ●菅井竜也五段 | ○習甦/竹内章 | 習甦 |

| 第2局 | 2014年3月22日 | ●佐藤紳哉六段 | ○やねうら王/磯崎元洋 | やねうら王 |

| 第3局 | 2014年3月29日 | ○豊島将之七段 | ●YSS/山下宏 | 豊島将之七段 |

| 第4局 | 2014年4月5日 | ●森下卓九段 | ○ツツカナ/一丸貴則 | ツツカナ |

| 第5局 | 2014年4月12日 | ●屋敷伸之九段 | ○Ponanza/山本一成、下山晃 | Ponanza |

「コンピュータは“人類の敵”」だった

「コンピュータは“敵”でしたよね」――昨年の第2回電王戦について、山本さんはそう語る。「人類の敵が突然現れて、将棋界はどうなっちゃうんだ、っていう。(初めてプロ棋士が敗北した)対局後の記者会見は、まるでお通夜みたいな雰囲気でした」。一丸さんも同じく、「去年の緊張感はすごいものがありました。(棋士優勢からのツツカナの逆転勝ちという)将棋の内容もあって、記者会見では自分でもどうしていいか分かりませんでした」。

山本さんは対局後、対戦相手の佐藤慎一四段に握手を求めたが、「手を差し出すと、佐藤さんが少しためらわれているんですね。どうしたんだろう、と思っていたのですが、握手してみて気付きました」。数分前まで極限状態の中にいた佐藤四段の手の平は、汗でびっしょりと濡れていたのだ。どれほどの思いを背負って指していたのかを想像した。

それから数日後、佐藤四段のブログのコメント欄で読者同士が口汚い罵り合いをしているのを見て、山本さんは思った。「きっと怖いんだ、この人たちは」。コンピュータが人間社会に進出してくる。自分たちの分野が次々に侵されていく。そのことに対する根源的な恐怖が、人々をこうした行動に向かわせているのだと考えた。