全人類がアイデアを生み出す発想を身につければ、世界が平和に。

INDEX

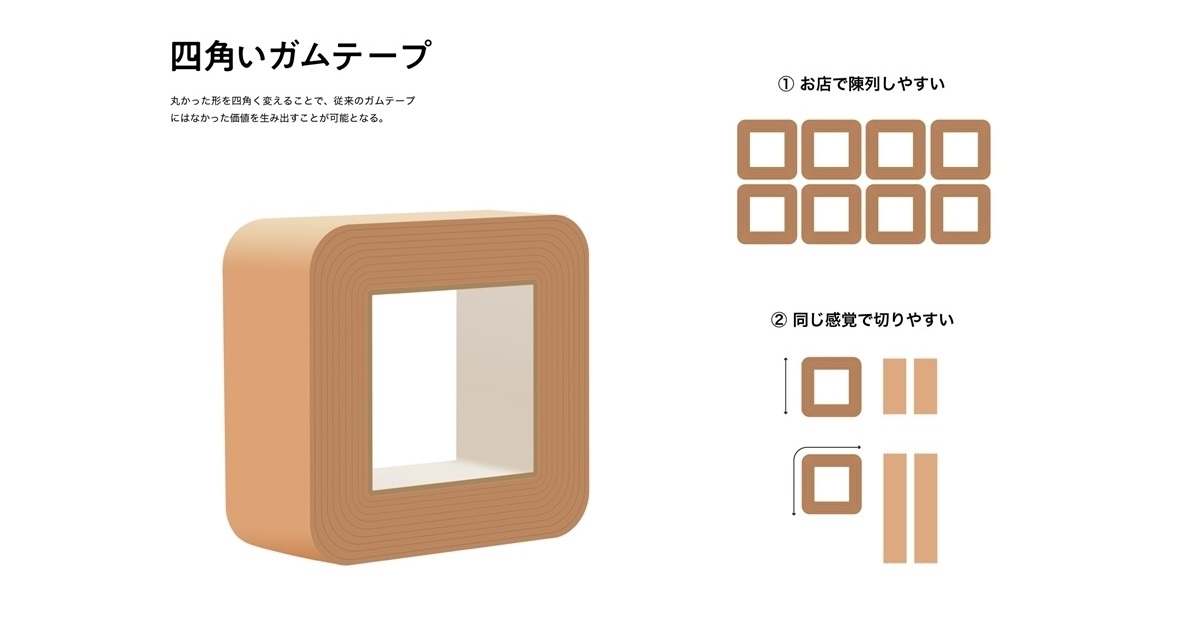

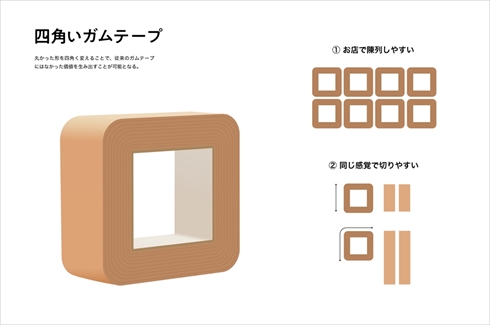

アイデアクリエイター・いしかわかずやさんが、1月に書籍『「ありそうでなかったアイデア」のつくり方』(クロスメディア・パブリッシング)と『なんとかするアイデア』(KADOKAWA)を連続刊行しました。これまでねとらぼでも、「四角のガムテープ」「御札のようなデザインの湿布」など、SNSで話題になったいしかわさんのアイデアを取り上げてきました。

これらのアイデアはいかにして生まれたのか。アイデアを生み出し続けるモチベーションやコツはあるのか。気になるところを、いしかわかずやさんにインタビューしました。

書籍執筆の経緯

──今回の書籍執筆のきっかけから聞かせてください。

いしかわかずやさん(以下、いしかわ) 普段から思いついたアイデアをTwitterに投稿しているのですが、そのうちの1つである「四角いガムテープ」のアイデアがバズりました。ねとらぼさんを含め、テレビやいろいろなメディアに取り上げていただいて、それを見た編集者の方が僕に連絡をくれて、本の執筆をスタートした形です。

──ツイートがバズったのがきっかけなんですね。いしかわさんはよくTwitterにアイデアを投稿していますが、こうした作品投稿をするようになったきっかけはありますか。

いしかわ もともと自分の活動に一本の筋を作りたいな、と思ってTwitterを運用していました。作品を資産として溜めていくようなイメージです。

学生時代からデザインコンペでちらほら受賞していたのですが、こうしたアイデアは商品化されることや賞金がもらえることはあっても、そこで終わってしまうことがほとんどです。複数案を出すと、落ちた案はもちろん日の目を浴びずに終わってしまいますし。

それがなんだかもったいないなと思って、そうしたアイデアをみんなに見てもらいたい気持ちがあって、Twitterに投稿し始めたんです。

──作品をいきなり本にまとめるにあたって、困ったことはありませんでしたか。

いしかわ アイデアの発想方法はすでに確立していたので、そこは問題ありませんでした。

もともと、Twitterには僕のようにアイデア発信をしている人が他にもいて、被ってしまってるなと感じるところはありました。だから自分の独自性を築いていきたいと思う中で、アイデア自体をコンテンツにするんじゃなくて、「アイデアの考え方」をコンテンツ化していく方向で活動していたんです。

「四角いガムテープ」の創作秘話

──「アイデアの考え方」について、過去にねとらぼでも紹介した具体例を交えながら教えてください。まずはいしかわさんの代名詞ともいえる「四角いガムテープ」と、「筆置き付き筆」についてお聞きしたいです。

いしかわ これらは文房具売場を歩いていた日に思い付いたものです。目にした文房具の形を変えてみたら、「そっちのほうがいいんじゃないか」と思ったのです。デザインを見るとすぐに変えたくなる癖が付いてるんですよね。

「四角いガムテープ」は「ガムテープはなんで丸いんだろう?」という疑問からはじまりました。ガムテープにそんな疑問を抱く奴もいないだろうとは思うんですけど、昔から天邪鬼なところがありまして。世間的に当たり前だと思われてることでも「なんでだろう」って考えちゃうんですよね。

その一環で「丸であることの問題点」について考えていたら、「丸いと転がってしまうのではないか」みたいな気付きがありました。そこから「四角にすればいいのでは」と、四角いガムテープについての利点について考えました。

すると転がらないのはもちろんですが、「等間隔に切れる」「陳列するときも都合がいい」と次々に他の利点も浮かんできて、アイデアが形になっていきました。筆のおしりが取れて筆置になるとか、ほかの文房具のアイデアも同じような流れで考えていったものです。

──次に、「御札のようなデザインの湿布」はどのように思い付きましたか。

いしかわ 湿布は真っ白であんなに面があるのに、背面の色はずっと真っ白なまま使われてきましたよね。やはり天邪鬼なんですが、「なんでこれはずっとこのままなんだろう」という疑問がスタート地点でした(笑)。

今まで全く変わってこなかった形があたかも正解みたいに扱われていることに違和感があるというか、ちょっと不満を感じるんですよね。このデザインは発展途上であって、もっと先の形があるんじゃないかと。それを見つけられたら面白い体験につながるんじゃないか、と思ってしまうんです。

湿布はデザインに加えて、「面に貼る行為」とセットなので、その動きが応用できる物語が何かないかなと考えてみたら、「御札を貼る」形にたどり着きました。「悪霊退散」みたいに「激痛退散」と、痛みが引くおまじないみたいな意味を込めれば、貼るのも楽しくなるし、貼られている方も錯覚で痛みが早く引かないかなという気持ちでデザインしてみました。

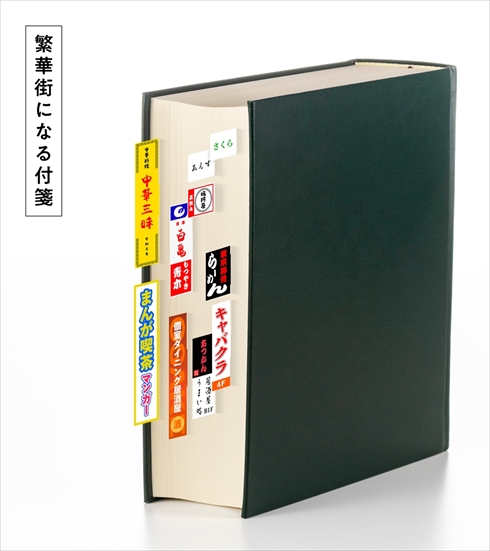

──「雑居ビルの袖看板っぽい付箋」も実に面白いのですが、あれも付箋を見ていて思い付いたのでしょうか。

いしかわ あれは街なかを歩いてる時に思い付いたものですね。袖看板が本から飛び出た付箋に似ているという気付きが発端です。

本を読み込んで、勉強すればするほど繁華街みたいにできる付箋があったら面白いんじゃないかと思ったんです。真面目にやればやるほど不真面目になったら面白いんじゃないかなと。それに、現実に存在する看板が使えるなら、観光地のご当地土産としても展開できそうだとも考えました。

商品から連想していくだけではなく、こうして街の風景を眺めていることからスタートすることもあります。日常的に目にするものから要素を抽出して、見た目が似てるものへ落とし込むんです。

一番のお気に入りのアイデア

──今まででこれが一番というアイデアはありますか。

いしかわ 一番と言われたら、紙コップのアイデアですね。

パーティーで自分が使ってる紙コップがどれか分からなくなることってあるじゃないですか。それが紙コップだけで解決できたらいいなと思ってデザインしました。紙コップのフチに1から10までの番号がデザインされていて、その番号に折り目をつけるとペンがなくても自分のコップが分かるというアイデアです。