「四角いガムテープ」はどうやって生まれたのか アイデクリエイター・いしかわかずやに聞く“良いデザイン”の方程式(2/3 ページ)

全人類がアイデアを生み出す発想を身につければ、世界が平和に。

いしかわ 少しの工夫でコストをかけずに、みんなの共通課題を解決できるのが僕の中では良いアイデアの方程式だと思っています。今までありそうでなかった感じが一番のお気に入りの理由ですね。

──確かにこれなら低コストで実用化できそうですね。他にもお気に入りのアイデアはありますか。

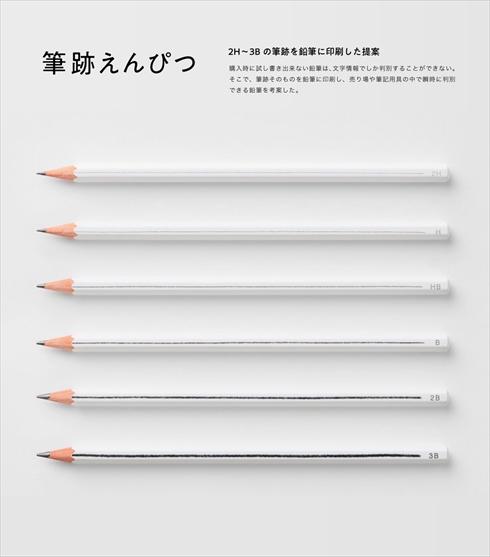

いしかわ 「筆跡えんぴつ」もお気に入りの1つです。鉛筆の本体に、その鉛筆の筆跡がプリントされていて、ひと目で実際の濃さが分かるというデザインです。

一般的に鉛筆の濃さは「2B」「2H」のように英字で表されますが、あれだと鉛筆がどれぐらいの濃さなのか、直感的ではないですよね。売り場に行っても、鉛筆は削られていない状態で売られている。鉛筆は子どもたちも使うのに、これではターゲットである彼らに伝わらない。

子どもも使うものだからこそ、分かりやすいデザインにする意味が生まれるんじゃないかと思ったんです。このアイデアはシヤチハタさんの主催するコンペで賞をいただきました。

アイデアを発想するコツ、そして原動力

──身の回りのさまざまな場所でアイデアが生まれるんですね。

いしかわ 癖というか、ちょっと職業病のようになってしまっていますね(笑)。物を見た瞬間にアイデアが生まれるんです。考えるよりも前に、勝手に出てくる感じです。

例えば、お店で商品が並んでいるところで眺めているだけでも浮かんできます。電車の中ならつり革から考えてみようってスタートします。そういう意味ではスイッチは常に入りっぱなしですね。入り口は無限にあります。

ひらめいたアイデアはメモ帳に記してるんですが、アイデアのストックが積み上がりすぎて、形にするペースが追いつかない状態です。人とご飯を食べてても、その辺のモノを見ていると考え始めていて「ちゃんと話聞いてよ」って怒られることもあります。ほどほどにしておきたい感じはするんですけど。

──どうやってその境地にたどり着いたんですか。

いしかわ 大学生の頃にリスペクトしている先輩がいて、今は某電機メーカーでデザイナーをしているんですけど。その人にアイデアを思いついてはすぐに見せて、そのたびにボコボコにされていました。

アイデアって思いついたときは「主観」なんですよね。でも「客観性」があることが大事なんです。思いついた瞬間は「めっちゃいいものを思いついた」と感じていても、一晩寝て冷静になると「なんでこれでテンションが上ったんだろう」となることってありませんか? あれが客観的に見直している状態なんです。

思いついた瞬間に客観的な需要を見つけておくというか、世の中で売られたらどんな人たちにどうやって面白がられて浸透して、いかにして売られていくのか。それによりどんな問題が解決されるのか。先輩にボコボコにされたおかげで、次第にそのあたりの筋道を考えられるようになっていきました。おかげで在学中から、コンペでも受賞するようになりました。

──ボコボコにされてもアイデアを出し続ける原動力は何だったのでしょうか。

いしかわ 自分は承認欲求の塊なので、人に認められたかったのが僕の原動力かもしれません。

小学生の時は親が仕事の都合で転々としていて、よく転校を繰り返していました。それで毎回友達が欲しくて、頑張って目立つんですけど、かえってイジメの標的にされることもありました。そういうやつらを見返したいって気持ちがあって、将来は何者かになって世間に認められて成功したいという承認欲求が形成されていったんです。

あとは、大学入りたてのころに応募したデザインコンペで、応募が500点以上のある中から3位に選ばれたのも大きかったです。作り込まれた作品が上位を占める中で、右も左も分からず鉛筆一本で仕上げた自分の作品が、アイデアの力だけで選ばれた。その成功体験で、自分のアイデアが認められる快感を知りました。

Twitterでバズるには

──作品を目立たせるには何が大切なのでしょうか。

いしかわ 頭をひねるようなアイデアより、直感的に「このアイデアはいい」と思えるようなアイデアの方が万人受けしますね。例えば猫や犬のようなかわいい動物のツイートがバズるのと同じで、「これはかわいい」という直感性は共感を呼びやすいです。

もう1つの要素は「驚き」です。期待を裏切るというか、簡単な一捻りで問題が解決してしまうアイデア。この驚きが強いかどうかによってバズるレベルが大きく変わります。

コンペの場合は、さらに審査員たちの好みや傾向も調べます。そこからどんなアイデアを求めているのかや、どんなアイデアなら想像する範囲を超えるかを考えます。相手の予測をあえて裏切るアイデアは驚きを与えるので、審査時に話題になります。そういうコンペの裏の審査員同士のコミュニケーションを考えはじめてから、受賞率が飛躍的に上がりました。

相手がどう考えて、どう行動するのか。それを想像する力は日常でのコミュニケーションや、仕事のプレゼンでも役立っています。これを極めれば、「あの人にはこれを言っちゃいけないな」「この人にはこう言えば喜ぶな」といったことが一瞬で分かるようになってくるんです。

ストレスフリーな人生にもつながるので、アイデアを生み出す発想方法は実は処世術としても優れているんです。

書籍に込めたメッセージ

──書籍化以外に、今後やってみたい活動は?

いしかわ 今年のテーマとして「形にしていこう」というのがあるので、アイデアの商品化もしていきたいですね。クラウドファンディングなども検討しているので、ご期待ください。あとは動画やTwitterでのアイデア投稿の他に、オンラインコミュニティー「アイデア クリエイターズ クラブ」の運営を始めました。これは先程もお話したように、みんなにもっとアイデアを生み出す発想方法を実践してもらおうという一環ですね。

──書籍でも個別のアイデア以上に、アイデアを生み出す方法についてこだわって解説していますよね。

いしかわ 僕としては「みんなでアイデアを考える」が前提の社会になってほしいんです。アイデアの発想方法を知られると「ライバルが増えるのでは」と聞かれることもありますが、逆なんですよ。例えば1000人の会社で、アイデアを考えられるのが数十人だった場合と、社員全員が考えられる場合とでは、全体でのパフォーマンスは数十倍も変わってくるし、会社の成長にもつながります。

もっと広げて言うと、「デザイナーや企画職の人が考えればいいじゃん」といった考え自体をなくしたい。アイデアは専門職でなくとも、手法さえ知っていれば誰だって考えられるんだと伝えたいんです。

みんながアイデアを考えられれば、日本全体がどんどん便利になって底上げされていくと思っています。大げさに聞こえるかもしれませんが、そういう未来を作っていければ、世界平和も夢じゃないぞと。そのためにも、これからもアイデアの発想方法をどんどん伝えていきたいですね。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「四角いガムテープ」に「掲示物がキラキラして見える画鋲」 ひねりのきいた文具のアイデアに注目

「四角いガムテープ」に「掲示物がキラキラして見える画鋲」 ひねりのきいた文具のアイデアに注目

見慣れた道具も少し変えると新たな価値が。 水族館にぴったり! マンタの形をしたロッカーキーに「天才的発想!!」「めちゃめちゃ可愛い」の声

水族館にぴったり! マンタの形をしたロッカーキーに「天才的発想!!」「めちゃめちゃ可愛い」の声

すてきなアイデア。 霊力がこもってそう お札のようなデザインの湿布が「普通に欲しい」「ご利益ありそう」と反響呼ぶ

霊力がこもってそう お札のようなデザインの湿布が「普通に欲しい」「ご利益ありそう」と反響呼ぶ

別の意味で効果ありそう。 雑居ビルの“袖看板”っぽい付箋のアイデアが楽しい 貼れば貼るほど繁華街になる!

雑居ビルの“袖看板”っぽい付箋のアイデアが楽しい 貼れば貼るほど繁華街になる!

貼りまくりたい。