台湾製アニメ映画「幸福路のチー」が素晴らしい映画だった。何としてでも見てほしい「3つ」の理由を、ここに挙げる。

アニメ映画「幸福路のチー」が、新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町、京都シネマで公開されている(以降も全国で順次ロードショー)。

現在アニメ映画では「アナと雪の女王2」が歴代トップクラスの特大ヒットとなっており、年末に向けて多数のファミリー向け大作映画も公開予定という大渋滞を起こしているため、この「幸福路のチー」に(公開劇場の少なさもあって)注目できていない、それどころかタイトルも存在も知らないという方も多いかもしれない。

しかし、同作を知らないままでいるのはあまりにもったいない。2019年のアニメ映画では「映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」や「スパイダーマン:スパイダーバース」などと並び評価されてほしい、人によっては一生大切にしたくなる尊いメッセージも投げかけられた、素晴らしい作品だったからだ。以下、ネタバレのないようにその魅力を解説していこう。

“昔の日常”を「この世界の片隅に」のように

「幸福路のチー」は台湾で製作された作品だ。主人公の“チー”は1975年生まれの30代半ばの女性であり、アメリカに住んでいた彼女に祖母が亡くなったという連絡が入ったことから物語は始まる。そこから過去にさかのぼり、台湾で生まれ育ったチーの天真らんまんな子ども時代を描くことになる。

作品の主な特徴は、以下の3つになるだろう。

- ファンタジックな空想を描いている

- 日常生活をリアルに切り取っている

- 現代と過去を並行して描くという構成

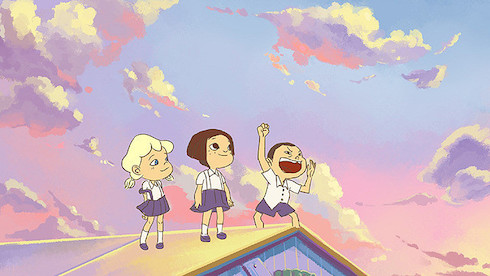

子どもの頃のチーは空想好きであり、頭の中で思い浮かべる“世界”はファンタジックに描かれている。アニメという表現を最大限に活用した、滑らかに動く、バラエティ豊かで、奇想天外な空想の数々は誰にとっても楽しく見られるだろう。

その一方で現実の描写は、アニメであることを忘れるほどリアリティーに満ちている。台北郊外に実在するという“幸福路”の下町の情景、小学校での児童たちの様子、現状は貧しくはあっても高度経済成長期で未来に希望が持てたという世相、そして爆発的に起こった民主運動など……台湾の歴史に詳しくなくても(むしろそのほうが)「こうだったんだ」と当時の出来事や舞台、何より“昔の日常”を追体験できる感動がある。

この印象は、もはや説明の必要がないほどに高評価を得たアニメ映画「この世界の片隅に」に近い。こちらでは戦時中の日常がリアルに描写される一方で、絵を描くことが好きな主人公の女性・すずさんの“空想の力”も描かれていた。そのなんでも可能にする空想は、相対的に現実の過酷さを際立たせていた。そんな「この世界の片隅に」の特徴に魅入られた人は、「幸福路のチー」もきっと気にいるはずだ。

なお、監督のソン・シンインが同作の参考にしたのは、高畑勲監督の「おもひでぽろぽろ」や今敏監督の「千年女優」、フランスのアニメ映画「ペルセポリス」などだったという。同じく女性の半生をつづった(人生の一部を切り取った)これらのアニメ映画からのエッセンスも、十二分に感じられるだろう。

ままならない人生を肯定する

「幸福路のチー」には多層的な構造があり、人それぞれで作品から受け取るものも違ってくるだろう。その中で1つ挙げるならば、「ままならない人生を肯定する」というメッセージがある。

物語は前述した通り、現代と過去を並行して、1人の女性の30代半ばまでの人生を描くことになるのだが……観客は物語の要所で、「あれ? 子どもの頃に言っていたことと現在の人生がつながらないぞ?」と気付かされる。

例えば子ども時代での母は、かい性なしの夫への文句を言いながら、主人公のチーに良い大学に入って医者になってもらうため、必死で働いていた。しかし、現代で大人になったチーは医者にはなっておらず、なぜか両親と別居してアメリカにいたりする。

彼女ははっきりと、かつて目指していたものとは違う人生を歩んでいるのだ。この他にも、子ども時代の親友との関係、恋人との馴れ初めと顛末など、「あの頃とは変わってしまった」ことに胸が締め付けられる方はきっと多いだろう。