原作者の町田一八さんと、作画の長田悠幸さんの2人に制作の裏側を聞きました。

INDEX

音の出せない漫画というメディアだからこそ、読者の想像力をかきたてる漫画表現やストーリーを展開し、人気を広げていく作品がある。2013年に『月刊ビッグガンガン』(スクウェア・エニックス)で連載開始した『SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん』もその一つだ。2021年8月25日に単行本の最新17巻が発売された。

『SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん』コミックス第1巻(左)と最新17巻(右)

第1話。主人公の紫織にジミ・ヘンドリクスの霊が憑依して演奏するシーン

高校で地味な英語教師として暮らしていた本田紫織(26歳)のもとに伝説のロックギタリスト、ジミ・ヘンドリクスの霊が現れ、すさまじいギターテクニックを授ける代わりに「27歳が終わるその日までに伝説を作らなければ死ぬ」呪いをかけられる――というファンタジー色の濃いバンド物語だが、本作の魅力はなんと言っても「ド派手な演奏表現」にある。

キャラクターが音を鳴らすや、地面や壁が割れ、洪水や竜巻といった自然現象が発生するなど、すさまじい演奏の比喩表現は巻を追うごとにエスカレート。13巻ではとうとう「アンプから何百本ものシールドケーブルが飛び出して観客の胸に突き刺さる」とんでもない演出が生まれてしまった。

13巻60話に登場する、大量のケーブルを使った演奏表現。1枚絵を4ページも使って描かれた。この後、ケーブルが観客一人一人の胸に刺さっていく

本作ではジミヘンが現代で新曲を作り出したり、さらにはカート・コバーンの亡霊とセッションしてしまったりと、実在した伝説のロックミュージシャンたちに時代を超えて“幻の音楽”を演奏させてしまう。人によっては冒涜(ぼうとく)と捉えられかねないその表現も、ド派手な演出でハードルを超えてきた。

歴史上では交流のなかったカート・コバーンとジミ・ヘンドリクスが、それぞれ現世の人に取りついて、幻のセッションを行う場面(6巻27話)

二人から発生した水が地下のライブハウスを満たし、町に水柱があがる(6巻27話)

『BECK』『NANA』『TO-Y』『ファイヤー!』……ロックバンド漫画の金字塔に仲間入りすると言っても過言ではない『シオリエクスペリエンス』。原作者の町田一八(まちだ かずや)さんと、作画の長田悠幸(おさだ ゆうこう)さんの2人に、制作の裏側についてとことん話を伺うインタビューを行った。

作画の長田悠幸さん(左)、原作の町田一八さん(右

『SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん』

ギターで成功する夢を諦め、地味な高校教師として暮らしていた本田紫織(26歳)。伝説のロックギタリスト、ジミ・ヘンドリクスの霊に突然取りつかれ、すさまじいギターテクを習得する代わりに、27歳が終わるその日までに伝説を作らなければ死ぬ呪いをかけられてしまった。紫織は「魂の叫び(ブルース)」に従い、生徒たちと軽音部をイチから作りながら、本当に自分のやりたい音楽を追い求める。

打ち上げで新作の話をしたら、何も言わずに長田がキャラクターを描いてきた

―― 連載開始から8年目ですが、麒麟の川島明さんやサバンナの高橋茂雄さんなど、漫画好きで知られる芸人さんがTwitterで『シオリエクスペリエンス』(以下、シオエク)を絶賛していましたね。

長田:はい、そうなんですよ。最近立て続けに紹介いただいていて本当にうれしいです。

町田:ありがたいです……!

―― 人気爆発の機運が高まっていて、勝手に「よしよし」と喜んでいました。早速ですが、『シオエク』を作ることになった経緯を教えてください。

町田:2012年から『キッドアイラック!』という大喜利漫画を二人で描いていたのがきっかけだったんです。

『キッドアイラック!』(全3巻/スクウェア・エニックス)

長田:もともと僕一人で描きはじめた作品なんですけど、連載前に「構成を協力してもらってがっちり3巻で描ききりましょう」と担当さんに言われて、初めて町田くんに加入してもらって。

町田:ほぼ原作は出来上がっていたので、3巻で収まるようにどういう話にするか1話ごと構成し直す、プロットを書いていました。

2013年の春ごろかな、最終話をアップして焼肉屋で打ち上げをやっていたところ、今の担当と僕で『シオエク』の企画について話していたんです。作画は誰にお願いするか決めていなかったんですが、長田さんの前でそういう話をしているもんだから興味を持たないわけがなく。

長田:連載が終わって達成感や開放感やらでほわーっとなっていたんだけど、面白そうな話をしているから「何それ? ジミヘンとか言っているけど」と気になっちゃって。

町田:その日は「俺にやらしてよ」と冗談ぽく言われて終わったんですけど、次会うときにはキャラクターデザインまで描いてきてくれたんです。“地味な女の子にジミヘンが取りつく物語”とは話していたので、ジミヘンと女の子のイメージカットみたいのを。そこに「ジミな私とヘンなおじさん」って書かれてあって「面白いなこれ、副タイトルにしよう」「もう長田さん一緒にやりましょう!」とトントン拍子に決まりました。

第1話の扉絵

―― 設定はほとんど今のと一緒だったんでしょうか?

町田:最初、紫織は高校教師じゃなくて保育士さんだったかな。お遊戯会でジミヘンにジャックイン(※作中でいう憑依)されるっていう。でも長田さんと話しているうちに、英語教師の方がいいんじゃないか、と少しずつ変えていって。

長田:ジミヘンを歌うなら英語をしゃべれたほうがいいから、みたいに。

町田:担当と3人でどんどん設定を膨らませていって、今の形に。もっと前は、主人公に取りつくのはカート・コバーン(※)にしようと思っていたんです。技巧派なジミヘンを出して真面目なバンド漫画にするより、イケメンを出した方がいいんじゃないかと(笑)。主人公も男の子でした。

※カート・コバーン:米ロックバンド「NIRVANA(ニルヴァーナ)」のギター・ボーカル、ソングライター。2ndアルバム「Nevermind(ネバーマインド)」は商業的にも世界的成功を収め、グランジロックのムーブメントを全米に広げる。1994年に自宅でショットガンで頭を撃ち抜き自殺、27歳の若さでこの世を去る

―― 全然違う!

町田:で、例の打ち上げのときに担当に相談したら、画像検索でジミヘンが笑ってタバコ吸っている有名な白黒写真を見つけて、爆笑しはじめたんですよ。

―― 爆笑?

長田:なんだこのビジュアルのインパクトは、と。髪形からしても、服装からしても。

町田:とにかく強くて、担当いわくその写真から「おまえらやってええで?」という声が聞こえたと。だからジミヘンで行こうと。結果、大成功でしたね。

―― そもそもなぜ、実在した伝説のミュージシャンが取りつく物語にしたんでしょうか。

町田:もともと僕は『VARI DRIVE-バリドライブ-』というバンド漫画を連載していたことがあるんですが、2巻で終わってしまったんです。バンドが一番やりたい題材だったんで、早々に打ち切りになったのがけっこうヘコみまして。

―― バンド漫画は難しいとよく言われますよね。

町田:僕もあのころは技術も構成力も未熟だったんで。いつかリベンジしたいと思いながらも3、4年くらい封印していたんです。『キッドアイラック!』が終わるあたりに同じ担当から「次はバンド漫画やりましょう!」と言われたんですが、「いやー、もういいでしょうバンドは……」と乗り気じゃなく。

長田:傷が癒えてないと(笑)。

町田:でもやるとしたら、普通でリアルなバンド漫画で勝負しても負ける。次はファンタジー要素を入れようと、ジミヘンが取りつく突飛(とっぴ)な発想を入れてみたんです。自分でもわくわくして描けるし、もしかしたらヒットする要素もあるかも……と担当に話したら、面白がってくれて。

長田:それを横から俺が聞いていたという。

町田:でもジミヘンに取りつかれるだけじゃ面白くなく、自分の力で戦う主人公であることを打ち出したかった。なので1話目では、憑依が終わっているのに気付かず演奏に没頭する、紫織の姿を描きました。

ジミヘンに憑依されて全校生徒の前で演奏してしまった紫織が、憑依が解けているのに気付かず気持ちよさそうにギターをかき鳴らす

―― なるほど。今、二人はどういう役割分担で制作しているんでしょうか。

長田:毎話、ネームの打ち合わせが2回あるんですよね。

町田:まず僕だけでストーリーを考えて1稿目のネームを描いて、担当と3人で見る。それを長田さんが、演出からセリフまで全部、どこを変えてもいいからと自由に描き直してもらって、その2稿目のネームをまたみんなで読むんです。さらに僕が調整した3稿目くらいで、作画に入ってもらう感じですね。

長田:町田くんのネームはコマも割ってセリフも吹き込んであって、けっこう描きこんでくれているんです。2回目の打ち合わせで出来上がったネームで大体1発で通っています。

―― 担当編集の横山さんもブレーンとして重要なんですね。

町田:そうなんです。20年くらいの付き合いなんで。

挫折を迎える4巻 紫織たちの苦悩は「僕たちのドキュメンタリー」

―― 『シオエク』は4巻で大きなターニングポイントを迎えると思います。それまでは軽音部で仲間を集めてバンドをやる学園青春モノの色合いが強かったのが、音楽は甘くないと、厳しい挫折を味わいます。この展開は連載当初から決まっていたんでしょうか?

ようやくバンドメンバーがそろい、初めて作ったオリジナル曲をみんなで練習し、ライブハウスで初披露したところ……(4巻17話)

現実的な光景が広がる(4巻17話)

町田:いや、4巻からまさに。実はシンクロしているんです、紫織たちのストーリーと、僕らの制作の流れが。

3巻までは大体プロットが頭の中にあって、物語の展開を次はこうしていこうと、みんなで打ち合わせていたんですよね。4巻あたりからそれまでの考えを全部捨てて、次の回について一切打ち合わせをしなくなったんです。

長田:それまでは「これから誰が出てきてどうなっていく」とか先の話をしていたんだけど、今は僕も担当も考えない。最新回のたび、町田くんが出してくるネームの初稿で、ようやく分かるという。

町田:毎回、真っ白な紙の前で何も考えず、「さぁどうしよう」というところからはじめているんです。続きがどうなるのか自分でも分かんない。

―― 恐ろしい。

長田:先に打ち合わせで展開を話しちゃうと、ネーム一発目をもらったときの新鮮さが薄れちゃう。でもネームでようやく続きを知れると、僕らも「こうなるんだ!」「この後どうなるの?」と楽しく読めて、2稿目に勢いがつくんですよね。町田くんも先の展開を頭に入れて凝り固まっちゃうのもあれなんで、野放し状態にすることにしたんです。

町田:今は1週間から10日くらいでネームの初稿をあげられるんですが、不安すぎて描く作業から逃げまくるんです。今日こそ何も出ないんじゃないかと恐怖が襲ってくるので、机に座れない。

長田:あの恐怖は怖いよねぇ……!

町田:今日もやらなかった、今日もやらなかった、残り4日しかない、マジでやんなきゃやばい……! となるとようやくエンジンがかかる。みんなそうだと思うんですけど(笑)。

―― そうした創作の苦しみが紫織たちにも訪れるのが、まさに4巻からですもんね。

町田:そうそう、あれは僕らのドキュメンタリーなんですよね。ちょうどあのころ、編集長と副編集長に呼び出されて緊急のミーティングが開かれたんです。「軽音部の高校生たちの話はもういいから、ジミとかカートとかジャニス・ジョプリンとかじゃんじゃん出して、「『27クラブ』(※)のメンバーをメインにしてくれないか」「そうした方が面白くなるんじゃない?」と相談を受けて。

※27クラブ:ジミ・ヘンドリクスやカート・コバーン、ロバート・ジョンソン、ジム・モリスンなど、芸術分野で大きな功績を残しながら偶然にも27歳で亡くなったアーティストの総称

でもその場で断ったんです。「絶対に高校生側で面白くするんで、ちょって待ってください!」「じゃあもうちょい様子を見よう」と飲んでくださって。そこから「多分個々のキャラクターが弱い」と考え、5巻からのメンバー一人一人の修業回が生まれました。

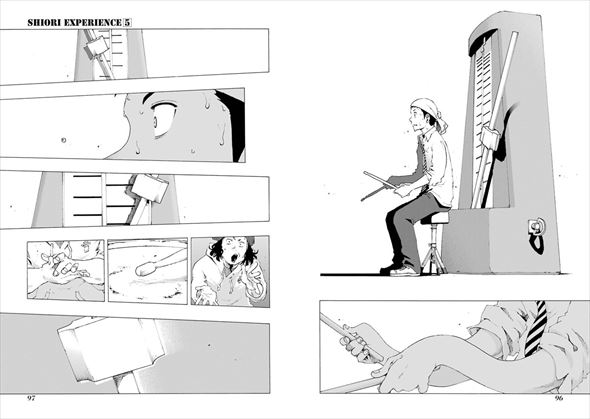

5巻ではメンバー一人につき1話ずつ、修業が展開される。ドラマーの初範はさまざまなリズムを正確にたたく基礎練で、己を徹底的に追い込み、ある境地にたどり着く(20話より)

長田:あれは難航したよね。ドラムの初範の回は割とすぐできたけど、ボーカルの目黒の回は「ちょっと違う」となって。

町田:60ページのネームにかなり時間を使っていたから、作り直すにしても締切がやばいと。連載を振り返るとこの1回だけだったんですけど、追い込まれすぎて長田さんにもプロットを考えてきてもらいました。

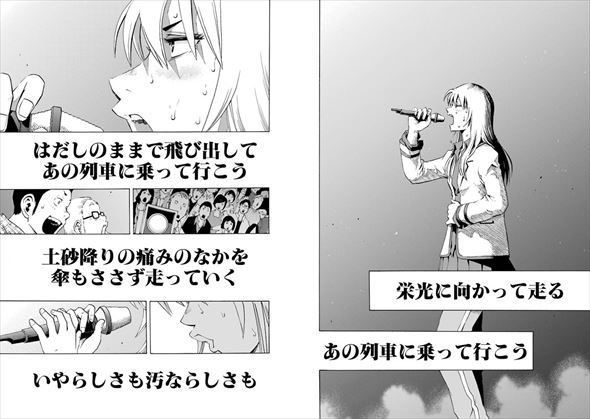

結果的に目黒の回は、「THE BLUE HEARTSの『TRAIN-TRAIN』の歌詞と物語をシンクロさせる」という長田さんの案と、歌番組のオーディションに出るという町田さんの案が合体し、感動的な歌唱シーンが生まれる(21話より)

町田:次のキーボードの忍の修業回も難航して、あの2連発が連載で一番やばかったですね。長田さんにも考えさせてしまい、自分の存在意義がなくなったようでゾッとしていました。

キーボードの忍の回では、名曲を100曲分黙々と耳コピする様子を、同じコマ構成を19ページも連続させる形で描いた

町田:5巻のラストで紫織が「伝説の曲」を生み出す回も、まさに自分たちというか。紫織が必至に考えだしたフレーズを、ジミに「クソ」「クソ」「クソ」と突き返され続けるのも、僕と長田さんと担当の打ち合わせで、アイデアをボツにされ続ける普段のやりとりをそのまま音楽に変換しただけです。

長田:モノづくり全てのジャンルに通じる、悔しさだよね。

―― この4、5巻に詰まっている創作の残酷さは、もともと描く予定だったんでしょうか?

町田:いや、4巻でいきなりそうなったんです。このままだと甘いな、ここでこいつらを追い詰めよう、底辺まで落とそうと。

長田:あんまりやらないよね。普通あの流れだったら、もっと仲間が増えて順調に進んでいくのがセオリーだけど、現実的に考えると「この仲良しバンドじゃダメだろう」「伝説なんて作れない」となった。

町田:自分は漫画で今まで何度も打ち切りになってきたから、創作の世界がそんなに甘くはないのを分かっていたんです。それを『シオエク』でも描かないと面白くないしリアルじゃない。感動を生み出すには仲良しクラブじゃダメだよ、と。漫画もづくりも一緒なんで、編集者との関係も。

幻のセッションを漫画でどう鳴らすか 音楽表現の軌跡

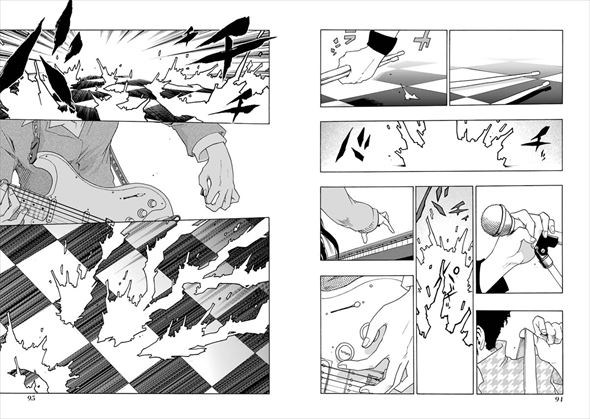

―― 本作の醍醐味(だいごみ)はやはり、演奏シーンにおけるケレン味あふれる比喩表現だと思います。地割れが起こったり竜巻が起こったりと、幻想的な表現が過剰さを増していきます。

長田:僕は、少年誌でバトルファンタジー漫画を描いていたんです(※『トト』『TRIBAL 12』など)。作中で爆発とかいろいろ描いていましたが、そこで使った表現を今『シオエク』という現代ものの音楽漫画に落とし込んでいる。ファンタジー漫画を描いてて良かったなと思いますね。

8巻34話。修業で全てを出し切ったメンバーたちで化学反応が起きる様子を、地面を走る火花と爆発で演出

―― 音を、花とか龍とか別のものに置き換える表現は過去の音楽漫画にもあったんですけれども、『シオエク』ほどド派手な演出はなかったような気がします。最初からこのファンタジー要素は出すつもりでした?

長田:いや最初は全然思ってなくて。

町田:途中で気付いたんですよ、長田さんファンタジーもの描いてきたんだから合ってるじゃんって。

長田:音楽漫画の表現っていうのは音をカタカナの描き文字で表現したり、音符を使ったり、あえて無音にしたりが中心だったので、僕も最初はそれになぞらえて表現していました。だけど、2巻の紫織と井鈴と初範が初めてセッションするシーンで、会場の体育館を爆発させてから変わってきましたね。

2巻で体育館が爆発。ここから表現は狂気を増していく

町田:爆発は僕が最初にネームで描いてみたんです。破片が飛び散ったりする絵を長田さんが描いたらかっこいいんじゃないかな、でも怒られるかな、とふざけ半分で。そしたら「これぐらいやっていいんじゃない」とノッてくれて。

長田:こういうファンタジー的な演出もやっていいんだってなって。もう一つの契機は、4巻でバンド「BLACK BUS」(ブラックバス)が初めて演奏したシーンかな。地面がドンッと割れるんですが、あそこからもう吹っ切れた。

4巻17話、紫織たちの対バンだったブラックバスの初の演奏シーン

―― 画力の高さも大事ですよね。いざ演出を思い付いても、こういった破片やひび割れをリアルに描けないと表現できないわけですから。

町田:そうなんですよ。簡単に描けない。

―― 一番苦労したシーンはどこでしたか。

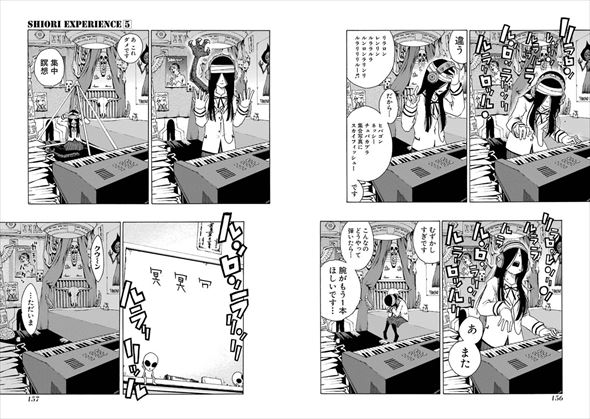

長田:難しかったのがやっぱり、6巻でジミとカートが初めてセッションするときかな。このへんから既に演奏で風が吹いたりとか自然現象が増えてきて、この方向性で行こうと思っていたときに、この回で町田くんが観客がみんな吹っ飛ぶ『AIKIRA』みたいな演出をネームで描いてきたんです。「これはまだ早いんじゃない!? 最終回のやつじゃない?」と悩んで(笑)。

町田:それで長田さんが、2人の周りをカメラ(視点)がぐるぐる回っていくようなコマ構成を考えてきて。そこから紫の煙の竜巻が生まれていく演出につながっていきます。お気に入りの回ですね。

ジミとカートが「Purple Haze(紫の煙)」をセッションするシーン。二人から煙が出て、渦を巻き、このあと竜巻になっていく(6巻28話)

―― なんか映画監督風な画作りの考え方をしていますね。

町田:動画的なんですよね、長田さんの漫画の作り方って。最初これ見たとき笑いましたもん、すごすぎて。『シオエク』はこれでいける、今までのない漫画になったぞっていう確信がありました。

長田:自分もようやくそのへんから、他の音楽漫画と違う表現をやれている自信が芽生えはじめましたね。

―― 正直この回はロックファンの身からすると、「うわ、はじまっちゃったな」と構えながら読んじゃいました。ロックを聴くなら誰もが通るレジェンドの2人を、時を超えてセッションさせるわけで。描く側として、ハードルは相当感じたんじゃないでしょうか?

長田:そうなんですよ、めちゃくちゃありました。でも意外と恐れみたいなものはなかったんです。面白いものにさえなれば大丈夫っていう確信があるんで、「どんだけ派手にしようかな」「AKIRAみたいのは早いしな(笑)」と楽しさの方が勝っていました。

(c)Yuko Osada/SQUARE ENIX

(c)Kazuya Machida/SQUARE ENIX