元は白じゃなかった。

10秒で読めて、会社や学校でちょっと知ったかぶりできる「マンガで雑学」。今回は「乗り物の色」に関する雑学3つをお届けします。

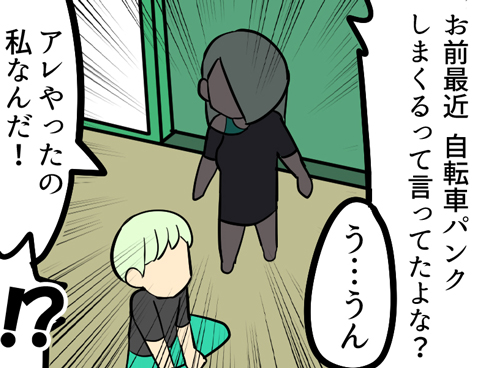

雑学その1:「白バイ」が白くなった理由

「これに乗るために警察官になりたい」という人もいる「白バイ」。日本で交通取締にバイクが導入されたのは大正7年(1918年)で、実は当時の車体は赤色(赤バイ)でした。

それが白バイに変わったのは約20年後の昭和11年(1936年)。欧米各国でも白色の塗装が採用されており、それにならったものといわれています。また、この他にも「よく目立つ色だから」「白は平和の象徴だから」などの理由があったとか。

雑学その2:消防車の色は「赤」ではない

消防車の色を聞かれたら「赤」と答えるのが当たり前。しかし、実はこの色は「道路運送車両の保安基準」という法規で定められており、そこでは赤ではなく「朱色」とされているのです。印鑑などにも使われている、赤とオレンジの中間色のことですね。

朱色が採用された理由については「輸入した消防車両の色などを踏襲した」などといわれており、消防車両の製造を手掛ける日本機械工業によると、実際に「諸外国でも『朱色』が一般的」なのだそうです。

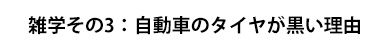

雑学その3:自動車のタイヤが黒い理由

自動車の車体の色は多種多様なのに、タイヤの色は決まって黒。なぜタイヤにはカラーバリエーションがないのでしょうか。

空気入りの自動車用タイヤが初めて使用されたのは、19世紀末当時は白色、あめ色をしていたそうですが、20世紀に入ってから、「カーボンブラック(工業用の“すす”)」を混ぜることでゴムの耐久性などを高める手法が登場。これにより、「タイヤ=黒いもの」になりました。

逆に言うと、「素材を変えれば、他の色のタイヤが作れるかもしれない」というわけ。現在では「ホワイトカーボン」と呼ばれるシリカを多量に用いる製造方法もあり、「“カラフルな自動車タイヤ”も作れるのでは」と期待する声もあるもよう。しかし、実用化・普及には至っていないようです。